En México, las mujeres con discapacidad enfrentan las cifras más altas de violencia. Por eso, este 25 de noviembre —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer— marcharán organizadas por primera vez como contingenta en la Ciudad de México. Exigen visibilidad, acceso a la justicia y condiciones para vivir una vida libre de violencias.

La Contingenta de Mujeres con Discapacidad y Aliadas se reunirá en El Caballito, sobre Paseo de la Reforma, a las 14:00 horas. Para Jen Mulini, fotógrafa, periodista y activista, esta primera participación conjunta es un hito.

“Va a ser la primera vez que vamos a ir con la contingenta de mujeres con discapacidad y aliadas”, comenta en entrevista para La Cadera de Eva.

El peso de la violencia: lo que revelan los datos

Las mujeres con discapacidad viven una violencia atravesada simultáneamente por el género y la discapacidad, lo que dificulta aún más escapar de entornos agresivos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2021), el 75.1%de las mujeres con discapacidad de 15 años y más ha enfrentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, frente al 70.1% del total nacional.

Más allá de los datos, estas cifras hablan de lo que viven día a día las mujeres con discapacidad. En solo un año, casi la mitad (45.7%) sufrió algún tipo de violencia.

A lo largo de su vida, las formas de agresión más comunes son:

- Violencia psicológica (57.6%): amenazas, humillaciones o chantajes que buscan controlar su autonomía.

- Violencia sexual (53.4%): agresiones que muchas veces quedan silenciadas por el capacitismo.

- Violencia física (40.4%): golpes o agresiones que pueden volverse aún más graves por la dependencia o el aislamiento.

- Violencia económica o patrimonial (34.9%): quitarles dinero, becas, aparatos o herramientas que necesitan para vivir de forma independiente.

Cada porcentaje representa una vida marcada por agresiones que se repiten. Y todas juntas muestran una realidad: las mujeres con discapacidad enfrentan más violencias y más obstáculos para salir de ellas.

Jen Mulini señala que, además, la violencia de género puede ser la causa directa de la discapacidad. El 5% de las mujeres con discapacidad en México adquirió su condición como consecuencia de agresiones, incluidos intentos de feminicidio. La autonomía económica es un factor determinante:

“Hay una participación económica del 31% de las mujeres con discapacidad frente al 51% de los hombres con discapacidad. Esa diferencia del 20% marca por qué no podemos escapar tan fácil de las violencias” (Jen Mulini, activista)

Acceso a la justicia: barreras, capacitismo y revictimización

Para las mujeres con discapacidad, acceder a la justicia es prácticamente imposible. “No hay medidas de accesibilidad para que podamos interponer una denuncia”, explica Jen Mulini.

Y cuando logran denunciar, el proceso suele ser profundamente revictimizante. Jen lo resume así: denunciar violencia sexual significa “estar preparada para una nueva temporada de sesiones psicológicas para sacarte de este segundo trauma”.

Entre los pendientes más urgentes del Estado están:

Refugios inaccesibles: “Hay refugios para mujeres, pero no para mujeres con discapacidad”, lo que en muchos casos impide huir.

Violencia médica y obstétrica: médicas y médicos frecuentemente las culpan o las tachan de irresponsables al ejercer maternidad, una expresión más del capacitismo.

Ausencia de datos sobre mujeres indígenas con discapacidad: sin información no hay políticas, y ellas quedan fuera de la atención institucional.

Violencia silenciosa y doméstica: los agresores suelen ser cuidadores, parejas o familiares. Las amenazas —“Te voy a quitar tu silla de ruedas”, “te voy a esconder tus aparatos”— se convierten en formas de control psicológico y económico.

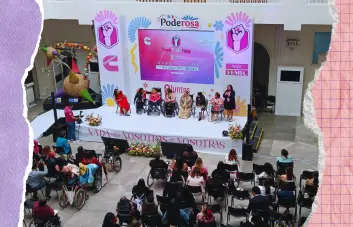

Autocuidado colectivo: así se organiza la Contingenta FemiDisca

Frente a un contexto de violencias estructurales, la organización colectiva es una herramienta esencial. La contingenta opera con un manual de cuidados que permite que mujeres con distintos tipos de discapacidad marchen juntas con seguridad.

Entre sus prácticas:

- Un perímetro de mujeres protege al bloque y marca el ritmo de avance.

- Si Jen —usuaria de silla de ruedas— lleva el altavoz, otra compañera la impulsa para que pueda hablar.

- Mujeres con discapacidad visual son acompañadas por voluntarias que describen sonidos y movimientos alrededor.

- Intérpretes acompañan a las mujeres sordas, traduciendo consignas.

- Aplican una medida llamada repliegue. Jen recuerda que en el 8M, durante un momento de ruido fuerte, “todas nos replegamos y nos agachamos para que pudieran ver al niño; en menos de minuto y medio el niño fue encontrado”. Estas prácticas no solo protegen al contingente, sino también a las infancias que se encuentren cerca.

Desmontando mitos: autonomía, maternidad y sexualidad

Jen quiere aprovechar el 25N para romper las ideas equivocadas que persisten sobre las mujeres con discapacidad. Entre los mitos más frecuentes están:

“No aportan a la sociedad”: “Somos parte completamente de la sociedad y aportamos con nuestros talentos”. Jen misma ha sido reconocida internacionalmente por su fotografía.

“No pueden ser autónomas”: “Podemos disfrutar de nuestra autonomía y nuestra independencia siempre y cuando existan las condiciones”.

“No pueden ser madres”: Sí pueden, aunque con retos específicos; por eso la organización colectiva es clave.

“No tienen sexualidad”: “Las mujeres con discapacidad disfrutamos de nuestra sexualidad”. Aunque muchas no han vivido experiencias placenteras debido al capacitismo, tienen derecho a ello.

A quienes buscan acompañar estas luchas, Jen les pide algo muy concreto: comunidad. “Necesitamos hacer comunidad”, insiste. No se trata de grandes inversiones económicas, sino de desarrollar una “conciencia empática” para identificar las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad y construir redes reales de apoyo.

Por:

Por: