La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) que eliminó la asignación mínima de recursos para ayuda, asistencia y reparación. Con solo cinco votos —y no los seis necesarios— el Pleno dejó vigente una medida que organizaciones de derechos humanos consideran abiertamente regresiva.

El proyecto, presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, buscaba expulsar del sistema jurídico la fracción que anuló la entrega obligatoria del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ese porcentaje funcionaba como una garantía mínima para que las instituciones de atención a víctimas pudieran operar.

¿Por qué eliminar el mínimo presupuestal es una medida regresiva?

Antes de la reforma de noviembre de 2020, la Ley General de Víctimas protegía un piso presupuestal para asegurar medidas de ayuda, atención y reparación. Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), su eliminación representa un retroceso directo en los derechos de las víctimas.

La Ley General de Víctimas es un instrumento legal en México que establece mecanismos para garantizar la ayuda, asistencia y reparación integral a personas que han sido víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos. Sirve para reconocer y proteger sus derechos, como el acceso a la verdad, justicia, reparación del daño, protección de su integridad y vida, y acceso a servicios médicos, psicológicos y de asistencia social, que deben ser proporcionados por las autoridades de todos los niveles de gobierno.

La Primera Sala de la SCJN ya había dado la razón: en marzo de 2024 declaró que la eliminación de la garantía presupuestaria era una medida regresiva e injustificada que violaba el principio de progresividad y el derecho a la reparación integral.

Al no corregir el Congreso su reforma —pese a los 90 días otorgados por la Corte— el Pleno debía definir efectos generales. Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf coincidieron en que la reforma carecía de una justificación “robusta” y vulneraba derechos.

A esa postura se sumó el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien advirtió que dejar la asignación de recursos en un “monto indeterminado” viola el principio de progresividad. Aun así, los votos no alcanzaron.

¿Qué dijo el bloque minoritario que impidió la declaratoria?

A favor de mantener la reforma votaron Lenia Batres Guadarrama, Irving Espinosa Betanzo, María Estela González Ríos y Sara Irene Herrerías Guerra.

La ministra Batres argumentó que la Primera Sala partió de una “premisa falsa”, al suponer que el financiamiento para víctimas dependía solo de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Incluso afirmó que “no hay víctimas quejándose” del incumplimiento en reparaciones.

El ministro Espinosa Betanzo acusó que la Primera Sala se “extralimitó” y que el proyecto pretendía “revivir un fondo” al establecer un mínimo presupuestal. Ante esto, la ministra Esquivel Mossa respondió con claridad: “No estamos reviviendo un fideicomiso [...] estamos solicitando que se destinen recursos suficientes para garantizar el apoyo a las víctimas”.

Organizaciones: la Corte le dio la espalda a las víctimas

Para Centro Prodh y Fundar, la decisión es un mensaje contundente: la nueva Corte optó por no poner en el centro a las víctimas. Ambas organizaciones señalaron su preocupación porque el Pleno decidió reabrir la discusión de un fondo ya resuelto en el Amparo en Revisión 675/2022, lo cual contraviene la figura de “cosa juzgada” y genera incertidumbre jurídica.

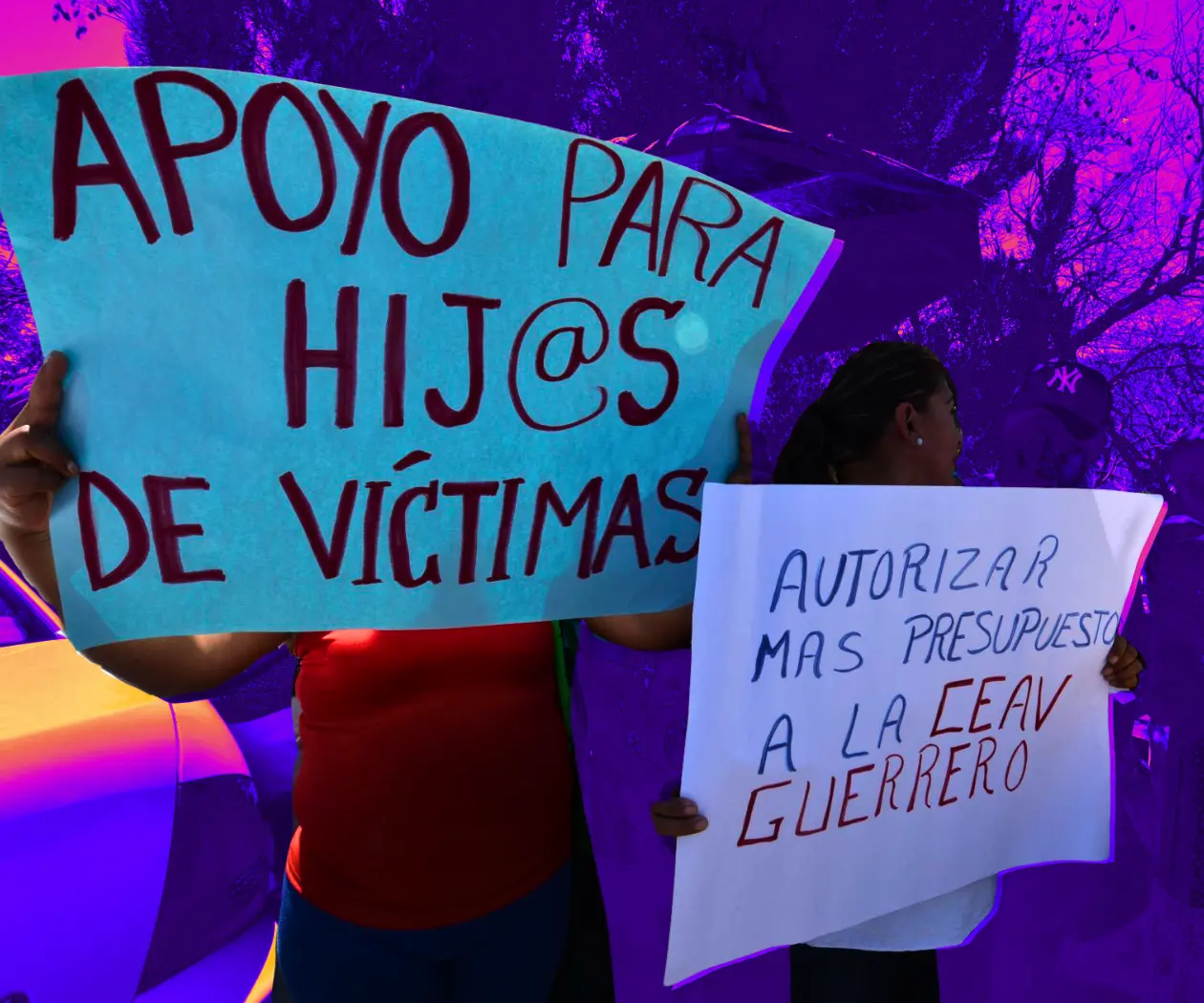

Las organizaciones habían pedido que la SCJN ordenara garantizar un presupuesto mínimo etiquetado exclusivamente para ayuda, atención y reparación, evitando que se desvíe hacia otros fines. Con la desestimación del proyecto, esa garantía continúa ausente.

“En un país donde la violencia y las violaciones graves a derechos humanos persisten, necesitamos órganos judiciales que coloquen a las víctimas al centro”, advirtieron.

La consecuencia inmediata: las víctimas vuelven a depender de negociaciones presupuestales anuales. Como si la reparación fuera una rifa y no una obligación constitucional.

¿Cómo impacta esta decisión a las instituciones encargadas de atender a las víctimas?

El rechazo de la declaratoria llegó en un contexto ya crítico. Causa en Común ha señalado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es una institución “rebasada e inoperante”. La eliminación del mínimo presupuestal en 2020 se sumó a la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que era su fuente estable de financiamiento.

Sin el fondo, la CEAV quedó a merced del presupuesto anual. Y eso ya se nota:

- En 2019 registró 10 mil 831 víctimas.

- Para 2022, esa cifra cayó a solo 6 mil 888.

Además, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV), que debería coordinar a todas las instituciones del país, prácticamente no existe en la práctica: la ley exige que se reúna cada seis meses, pero en diez años solo se ha reunido una vez, en 2015. Durante la actual administración, jamás.

Por:

Por: