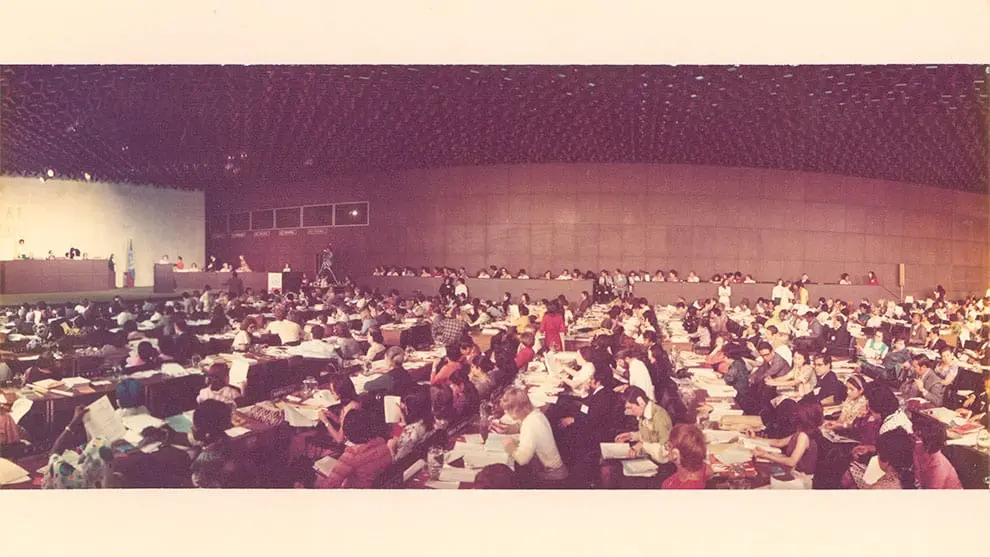

Del 19 de junio al 2 de julio de 1975, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la agenda internacional por los derechos de las mujeres. En Tlatelolco, más de nueve mil personas de 133 países —113 delegaciones lideradas por mujeres— participaron en la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por la ONU durante el Año Internacional de la Mujer.

Durante la conferencia se oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y se aprobó el Plan de Acción Mundial para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, un documento que estableció directrices para un periodo de diez años, con el objetivo de garantizar el acceso de las mujeres a la educación, el empleo y la salud, fomentar su participación política y eliminar leyes discriminatorias.

A instancias de esta reunión, la Asamblea General de la ONU proclamó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), que incluyó conferencias intermedias en Copenhague (1980) y Nairobi (1985). Estas reuniones buscaban dar seguimiento al Plan de Acción, evaluar avances y reforzar compromisos, aunque los resultados fueron limitados debido a la ausencia de mecanismos vinculantes y a la falta de voluntad política en varios Estados.

¿Qué relación hay entre Tlatelolco 1975 y los debates actuales sobre igualdad de género?

Mientras la diplomacia internacional se concentraba en las sesiones oficiales de Tlatelolco, a unos kilómetros, en el Centro Médico Nacional, se desarrollaba la Tribuna de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), un foro paralelo con entre cuatro mil y seis mil participantes, en su mayoría activistas y representantes de organizaciones civiles.

En la Tribuna se discutieron temas ausentes de la agenda oficial, como el aborto, el trabajo doméstico no remunerado, el racismo, el lesbianismo, la prostitución y los derechos sexuales. El espacio fue un punto de encuentro para feministas de diferentes países y corrientes, pero también un lugar de confrontación: se registraron tensiones entre delegadas de países industrializados y del llamado "Tercer Mundo" sobre las prioridades de la agenda internacional y la desigualdad económica global.

Este doble escenario puso en evidencia una tensión que sigue vigente: la distancia entre las posiciones moderadas, condicionadas por la diplomacia internacional, y las demandas más radicales y urgentes de los movimientos feministas.

El impacto de la conferencia fue significativo en términos simbólicos: colocó a la igualdad de género en la agenda global y dio origen a una década de reuniones y compromisos internacionales. Sin embargo, muchas de las metas fijadas en 1975 siguen sin cumplirse, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos, la distribución equitativa del trabajo de cuidados y eliminación de la violencia de género.

Cincuenta años después

Del 12 al 15 de agosto de 2025, la Ciudad de México nuevamente es sede de un encuentro internacional clave: la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, convocada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres. Esta reunión forma parte del principal foro intergubernamental regional para debatir y dar seguimiento a los compromisos en materia de igualdad de género.

El tema central será la sociedad del cuidado, un concepto que busca transformar un sistema profundamente desigual: el trabajo de cuidados —no remunerado o mal remunerado— que en su mayoría recae sobre las mujeres. El objetivo es reconocerlo como un pilar económico y social, redistribuirlo entre el Estado, el sector privado y los hogares, y garantizar que esté debidamente remunerado y protegido. Se trata de un cambio estructural que, de concretarse, podría impactar en la reducción de la pobreza femenina, la autonomía económica de las mujeres y la sostenibilidad de las economías.

La conferencia se realiza en un contexto político relevante. El pasado 7 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva 31/25, en la que, por primera vez, se reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo. Este pronunciamiento obliga a los Estados de la región a garantizarlo mediante leyes, políticas públicas, presupuesto suficiente y mecanismos de implementación y rendición de cuentas.

El peso de la historia

El paralelismo con 1975 es inevitable. En la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de Tlatelolco, el gran objetivo era colocar la igualdad de género en la agenda internacional y diseñar un plan global —el Plan de Acción Mundial— para alcanzarla. Medio siglo después, el reto no es formular nuevos compromisos, sino cumplirlos.

La experiencia demuestra que las conferencias internacionales pueden marcar hitos, abrir debates y producir declaraciones ambiciosas, pero sin herramientas vinculantes, voluntad política y recursos, esas promesas se diluyen. Las brechas de género en ingresos, participación política, acceso a cuidados y violencia siguen siendo profundas en América Latina y el Caribe, a pesar de cinco décadas de compromisos formales.

Las participantes de la Tribuna de Organizaciones No Gubernamentales en 1975 advirtieron algo que sigue vigente: los cambios reales no se negocian solo en mesas diplomáticas. Surgen de la presión social, la movilización en las calles, las reformas legislativas y la asignación efectiva de presupuesto.

En aquel entonces, el foro paralelo sirvió para visibilizar temas incómodos que la agenda oficial evitaba —como el aborto, el racismo, el trabajo doméstico no remunerado y los derechos sexuales— y para insistir en que la igualdad no es un asunto retórico, sino una transformación concreta en la vida cotidiana de las mujeres.

Por:

Por: