¿Qué pasa cuando caminas sola de noche por una calle céntrica y supuestamente segura de Madrid, pero el miedo que sientes es el mismo que te persigue en Guadalajara? Esa fue la revelación que transformó la mirada y el trabajo de Mayte Aguilar, directora del cortometraje documental y videoensayo Transitar el miedo (2025).

Durante una noche en 2022, Mayte sintió un miedo “irracional”: sabía que estaba en un lugar seguro, pero el terror acumulado en México se trasladaba a su cuerpo. Para disiparlo, empezó a pensar en una amante, en el deseo compartido, en erotizar el pensamiento. Este acto íntimo y subversivo se convirtió en el punto de partida de la obra, que mezcla documental, ficción y stop motion, nos cuenta en entrevista.

El cortometraje explora cómo la violencia y el horror permea nuestros cuerpos y territorios, y cómo el colonialismo juega un papel directo en estas experiencias. Empresas extractivistas, en alianza con el Estado y el crimen organizado, generan desplazamiento y violencia en México, mientras que el bienestar en territorios privilegiados como España se sostiene sobre esta precariedad.

Además, el deseo lesbiano y la disidencia se presentan como herramientas de resistencia y sanación, ofreciendo un espacio seguro donde los cuerpos y deseos pueden expresarse libremente. La obra invita a cuestionar normas impuestas, romper con la heteronorma, desafiar cánones de belleza y confrontar sistemas capitalistas y coloniales.

Transitar el miedo nace desde el deseo y la colectividad. ¿Qué te llevó a explorar el miedo desde una mirada disidente y cómo se convierte en una herramienta de resistencia?

El deseo, en general, puede aplicarse en todos los cuerpos. Pero en mi caso, el deseo lesbiano ha sido una parte muy importante tanto para sobrevivir como para vivir con goce. En ese espacio entre disidencias encontramos un lugar seguro. Para mí era importante situar el deseo desde nuestra perspectiva, pues mi deseo no implica las mismas cosas que las miradas heterosexuales.

En el corto preguntas ´¿qué papel juega el colonialismo en todo esto, y cómo lo desconfiguramos?´ ¿Cómo dialoga tu obra con las memorias coloniales que aún atraviesan nuestros cuerpos y territorios?

El colonialismo nos afecta en cómo nos relacionamos, en nuestras relaciones sexoafectivas, y en nuestras formas de organización. La hipótesis que investigamos es que hay un camino directo por donde ha entrado el colonialismo y se refleja en el miedo.

Por ejemplo, las empresas transnacionales (principalmente españolas y canadienses) se alían con el Estado mexicano y el crimen organizado para la minería. Esto genera desplazamiento y hace que no podamos habitar las calles de noche.

El hecho de que personas con privilegio podamos venir a España y solo aquí caminar de noche, demuestra que ese bienestar que tienen acá está basado en que nosotres no tengamos ese bienestar allá.

¿Consideras que la disidencia, al rechazar las normas impuestas, puede ser una forma de sanación frente al trauma colonial?

Sí, totalmente. Yo hablo de ser disidentes en todo. La puerta fue la disidencia de género o ser un cuerpo gordo, pero es darse cuenta de que no tenemos que encajar en ningún marco, ni aceptar cómo tenemos que vivir nuestras vidas.

Esto incluye las normas sociales capitalistas y colonialistas que nos arrastran. Ser disidente de estos sistemas de opresión es vital para romper los patrones. Desde la disidencia hay mucha propuesta de poder vivirnos en goce y abrir caminos para romper otras formas de opresión.

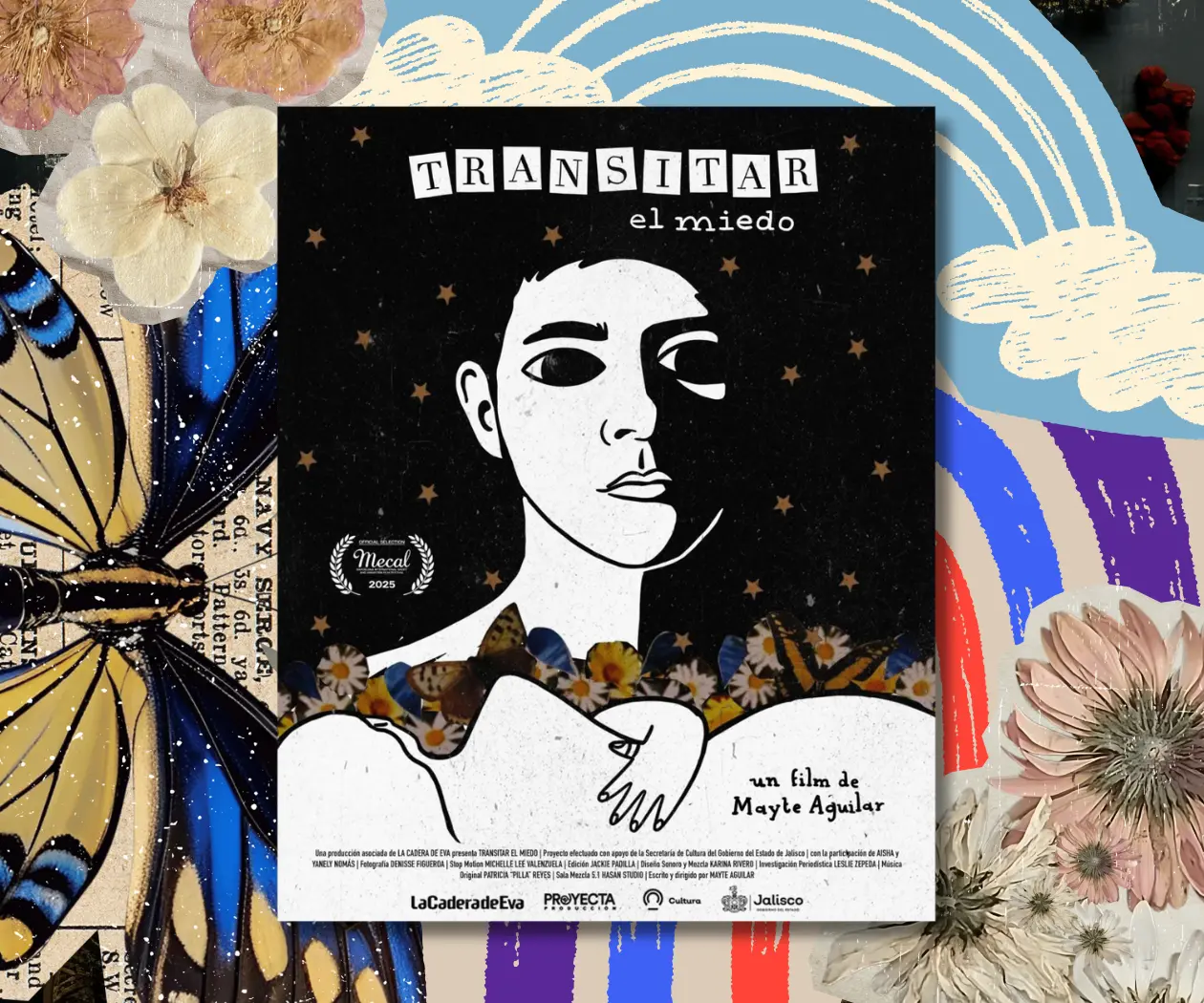

El corto combina documental, ficción y stop motion. ¿Por qué esta necesidad de usar lenguajes mixtos, incluso rompiendo con la hegemonía estética del cine tradicional?

Yo siempre había hecho más documental, pero sentía que faltaba algo para contar la parte teórica de la investigación, que es pesada. Necesitaba jugar con la imagen para que la información fuera digerible. Ahí entró Michelle Lee, una artista de Sonora, quien hizo el stop motion. Esto rompe con la estética colonial e imperialista, blanca y hegemónica del audiovisual.

La parte documental era necesaria para la caminata y el miedo; eso tenía que ser docu sí o sí. La parte del deseo jugaba con la ficción. Para mí era importante vulnerarme frente al espectador, erotizando con dos amigas—Aisha (una morra trans) y Yaneli (una morra mamá)—para descubrir nuestros cuerpos. Además, fue un acto político para romper las estrategias que buscan separar los deseos entre disidencias.

¿Qué te dejó Transitar el miedo como aprendizaje sobre la posibilidad de sanar desde lo común?

Me di cuenta de que hay un feminismo blanco metido entre nosotras. También me di cuenta de que me quedé corta al enfocarme solo en el género, pues muchas de las personas desaparecidas en Jalisco son hombres.

Pero lo más importante es que me di cuenta de que la respuesta no está en el aspiracionismo colonialista que está bien metido en mí. La respuesta, lo más alejado del colonialismo, está en los pueblos originarios, en la lucha y defensa por la vida. El cine, al final, es lo que queramos que sea, y este proyecto me permitió cuestionar y romper las jerarquías del cine que son super colonialistas.

Transitar el miedo fue producido con apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y se estrenará en el Festival CUÓRUM el 28 de noviembre de 2025 en Mérida, México.

Por:

Por: