Tal vez durante alguna de tus clases de historia, o en algún texto de la historia oficial del país te topaste con la siguiente frase: el mexicano es la fusión de todas las razas existentes, concentra en sí los mejores atributos para crear una “nueva civilización”.

El concepto de “la raza cósmica”, extraído del ensayo de José Vasconcelos de 1925, contribuyó a cimentar la idea de una nación homogénea y, sobre todo, mestiza. Esta idea reforzó la pérdida de la identidad indígena y originaria, una estrategia propia del colonialismo, que busca, entre muchas otras cosas, eliminar las identidades de los pueblos.

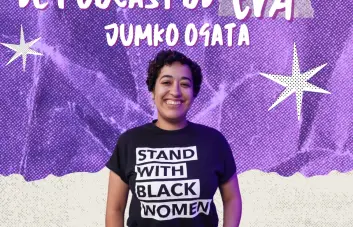

En su libro, ¡Quiero ser antiracista! (Random House, 2025), la escritora y divulgadora antirracista, Jumko Ogata Aguilar, rastrea las huellas del mestizaje en México y cómo el mestizaje discursivo constituyó, en gran parte, la homogeneización del país.

Aunque el término “mestizaje discursivo” no ha sido propiamente acuñado, algunas fuentes lo vinculan con la heteroglosia, concepto del teórico ruso Mijaíl Bajtín que alude a la coexistencia de múltiples lenguas dentro de un mismo sistema lingüístico. Sin embargo, el mestizaje discursivo va más allá: teje una narrativa ficticia de unidad nacional que, en realidad, legitima y reproduce desigualdades estructurales.

De acuerdo con el bosquejo de Jumko Ogata Aguilar, puede inferirse que el mestizaje discursivo se compone de un conjunto de herramientas retóricas y simbólicas que dieron forma a una identidad nacional aparentemente homogénea en México y América Latina a lo largo del siglo XX y XXI.

Estas herramientas no solo moldearon el imaginario colectivo, sino que ocultaron las jerarquías raciales y sociales que persisten bajo la idea de una nación “mezclada” y sin diferencias.

Las bases del mestizaje discursivo

En el segundo capítulo de su libro Historia del racismo y la eugenesia en México, Jumko Ogata Aguilar aborda el origen y la consolidación de la idea del mestizaje en el país, específicamente en el apartado titulado “El mestizaje discursivo”, donde analiza cómo este concepto fue construido e institucionalizado como parte del proyecto nacional posrevolucionario.

De acuerdo con Ogata, México enfrentaba lo que las élites intelectuales denominaron “el problema indígena”. A diferencia del modelo estadounidense, basado en la segregación racial, pensadores como José Vasconcelos y Manuel Gamio propusieron un discurso de aparente “reivindicación de la igualdad” entre las razas, que buscaba integrar a los pueblos originarios dentro del proyecto nacional.

El esfuerzo por homogeneizar el país a través de la cultura —como el movimiento del muralismo mexicano, encabezado por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, con el propósito de promover una imagen de unidad nacional—, la enseñanza del español y la exaltación de “lo indígena”, llevaba consigo el concepto de “asimilación cultural” de los pueblos indígenas, es decir, obligaba a la población a abandonar sus raíces, sus historias, lengua, costumbres y todo lo que constituye su identidad para adaptarse a la “vida moderna” y construir una identidad nacional.

“(...) cuando ponemos atención sobre estos procesos de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, es evidente que buena parte del mestizaje y su éxito residió en la parte discursiva. A través de la educación, se imponía una identidad mestiza junto con medidas de coerción que pretendían hacer que los estudiantes se desingenizaran”, escribe Ogata.

Del discurso a la realidad

En la actualidad, la idea del mestizaje continúa profundamente arraigada. No es raro escuchar expresiones como: “los mexicanos somos tanto indígenas como españoles”, que reproducen la noción de una identidad nacional única y conciliada. Sin embargo, este discurso evidencia cómo el mestizaje ha perdurado como una herramienta de control simbólico y de borramiento identitario, al sostener una narrativa de armonía que oculta las jerarquías raciales, culturales y de género heredadas del colonialismo.

Los discursos que sustentaron —y continúan, en mayor o menor medida, haciéndolo— el mestizaje no sólo se manifestaron a través del aspecto cultural, sino a través de una serie de una serie de políticas educativas, científicas y sanitarias que promovieron la homogeneización racial y cultural del país.

“(...) propongo evitar caer en la idealización y el esencialismo impuesto sobre los pueblos originarios de México, puesto que este proceso se está repitiendo con la población negra. Estos discursos, históricamente violentados, pero claman por las ‘raíces’ africanas ‘que nos pertenecen a todos’”, escribe Jumko Ogata casi al final del apartado.

Y es que los discursos que sostienen el mestizaje no sólo han impactado a los pueblos originarios, sino que también han diluido y marginado la identidad de las comunidades afromexicanas del país.

Bajo la lógica de una supuesta mezcla que “integra” a todos, el mestizaje se apropia selectivamente de aquello que resulta simbólicamente útil o “enorgullecedor”, como la herencia cultural, la música, la corporalidad, mientras invisibiliza las experiencias de racismo, exclusión y desigualdad que atraviesan cotidianamente a estas comunidades.

El discurso y la lengua

El mestizaje discursivo —que también implica una interpelación con la estructura patriarcal—, ha repercutido, entre muchas cosas, en la forma en la que las comunidades originarias y afromexicanas se comunican, pues cuando se piensa en discurso, es inevitable hablar de la lengua.

La promoción del español como la “lengua correcta” ha diluído a las lenguas originarias. De acuerdo con el texto de la lingüista ayuuk, Yásnaya Aguilar, durante los inicios de la vida independiente en el país, aproximadamente el 65% de la población en México hablaba una lengua indígena. Esta cifra disminuyó a lo largo de la historia del país. En la actualidad, las personas que hablan una lengua indígenas “somos sólo el 6.5%”, escribe Aguilar.

Así, para huir de la discriminación, el relato hablado y escrito, las historias intergeneracionales, que pasaron de voz en voz, entre abuelas, madres y nietas, se terminaron contando en la lengua propia del discurso del mestizaje: el español.

“Hacer homogéneo lo diverso impacta los actos de habla de todos, de los niños que son alfabetizados y escolarizados en una lengua que nunca nadie les enseñó y que no puede acceder a un multilingüismo aparentemente dado, cercano”, señala Aguilar en el texto, Lo lingüístico es político (Ediciones OnA, 2023).

Por:

Por: