Dos mujeres trasquilan un borrego. Al obtener la lana, sus dedos separan e hilan las fibras en hebras que, después, se convierten en hilos teñidos por pigmentos naturales. Este ciclo se repite una y otra vez en una comunidad tzotzil, cerca de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Así lo retrata la mirada sensible de la cineasta Gabriela Domínguez Ruvalcaba, que con cuidado recurre a sus memorias de la infancia para retratar el territorio que habitan y que constituyen las mujeres tzotziles en la película documental Formas de atravesar un territorio (2025), que se estrenará en cines el próximo 29 de agosto en las instalaciones de la CIneteca Nacional de México.

En entrevista con La Cadera de Eva, Gabriela Domínguez Ruvalcaba reflexiona sobre sus recuerdos, el tzotzil, la construcción de la imagen y la responsabilidad de plasmar, a través de los cuidados y de la “mirada feminista” las historias de las mujeres de comunidades indígenas.

Y es que, para la directora, “atravesar un territorio” no necesariamente implica cruzar fronteras mediante la movilidad geográfica, “atravesar” conlleva conocer el estado cultural, natural, oral, de una comunidad. “El territorio es un concepto muy amplio, que no solo incluye lo que vemos, sino también todo lo que no es palpable; ese territorio simbólico, la historia y la memoria del lugar”, señala Domínguez en entrevista.

En un documental realizado en su totalidad por un equipo de mujeres, el cuidado, la memoria y la representación digna se entretejen en una miríada de capas que conforman un retrato profundo de las mujeres tzotziles de Chiapas.

¿De dónde surgió la inspiración para esta película?

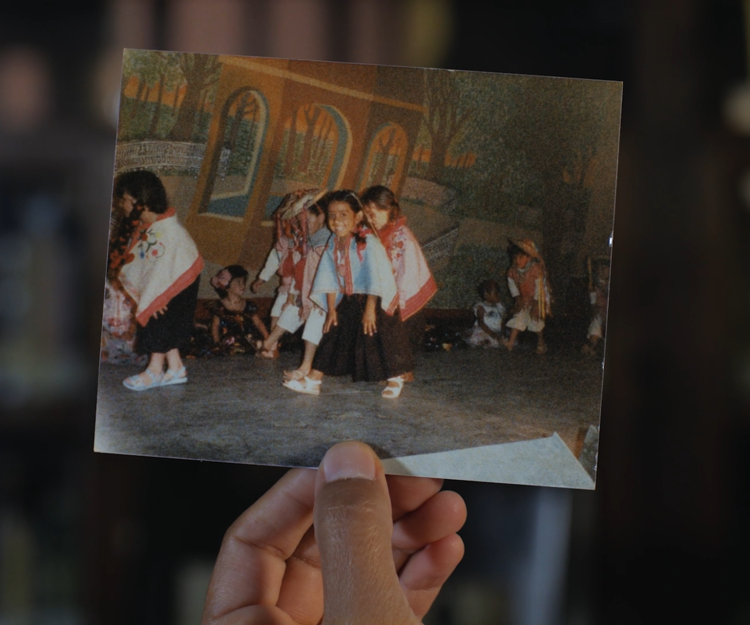

Tengo un recuerdo de mi infancia. Soy de San Cristóbal de las Casas, y cada vez que salía un poco de la ciudad, al estar en esos parajes boscosos, veía a mujeres tzotziles, generalmente mayores, acompañadas de sus nietas, pastoreando un rebaño de veinte borregos. Ellas, sentadas, siempre ocupaban sus manos en algo.

Esa imagen se me quedó anclada como un recuerdo nostálgico de mi niñez y del territorio que habitaba. Era la sensación de querer guardar ese momento, esa imagen, sin saber quién era realmente esa mujer. Ya de adulta, después de mi primer largometraje, regresé a vivir a San Cristóbal con el deseo de reencontrarme con ese paisaje. Pero al volver me di cuenta de la distancia entre esa memoria infantil y la realidad presente.

De ahí nace la película documental, del deseo de regresar a ese territorio y conocer a esas mujeres que habitaban en mi memoria, aunque en realidad las desconocía. Quería acercarme, crear un vínculo y entender cómo cohabitamos en el mismo lugar de maneras tan distintas. Fue una búsqueda de reconocimiento mutuo, hemos compartido un territorio, pero sin habernos encontrado realmente. La película nace de ese deseo de acercamiento.

¿Qué significa atravesar el territorio como una postura política?

Hay tantas cosas que parecen distantes, pero cuando intenté aprender tzotzil, yo no lo hablo, ellas sí, comprendí que el lenguaje y la forma de nombrar la vida eran tan distintas que había que empezar por construir conexiones.

La película busca atravesar los territorios desde una mirada que reconozca las diversas formas de habitar. Atravesar implica crear vínculos, reconocer con quiénes estamos, a quiénes pertenecemos y de qué otras maneras. Y cuando digo “quiénes”, no me refiero solo a las personas, sino también al entorno: las plantas, los animales, el espacio mismo, lo simbólico, la historia y la memoria del lugar.

El territorio no es fijo, está en constante cambio. Esa memoria que yo tenía de la infancia también debía transformarse; dejar de ser un lugar intocable para abrir paso a la realidad del presente. La película procura justamente ese reconocimiento de elementos, personas y vínculos, tanto desde mi mirada como cineasta como desde la sabiduría de ellas y las transformaciones de este espacio.

¿Cuáles fueron los desafíos para plasmar dignamente a las mujeres tzotziles?

Fueron muchos desafíos personales. Yo vengo de la ciudad, hablo español; ellas habitan la montaña y hablan tzotzil. Nuestros vínculos con la vida y el trabajo eran distintos. Al encontrarnos, parecía haber muchas diferencias, pero empezamos a descubrir lo que sí teníamos en común.

El reto fue acercarme desde un lugar de respeto, reconociendo mi propia posición y trayendo todo eso a la mesa, nombrarlo, no evitarlo. Ese reconocimiento mutuo abrió espacios de escucha y de encuentro. Porque no era solo de aquí hacia allá, también de allá hacia acá, ellas sentían curiosidad por lo que yo podía compartirles.

¿Crees que ser una mujer directora influye a la hora de contar historias desde una perspectiva más horizontal?

Sí. Desde el inicio tuve claro que debía hacerse desde una mirada feminista, desde los cuidados, el reconocimiento y la nutrición mutua, no como una relación de llegar e irnos.

Conocí a doña Sebastiana y a su familia en 2018, y la relación fue creciendo como amistad. Ya con el proyecto más claro, formamos un equipo de trabajo compuesto solo por mujeres. Era importante contar una historia sobre mujeres desde un crew femenino generaba confianza, cuidado y acompañamiento.

Así, pudimos filmar con nuestros propios ritmos y tiempos. Siempre fue un objetivo claro, que es narrar esta historia desde una mirada feminista, desde la escucha y sí, desde la horizontalidad.

En la película utilizas el formato de 16 mm. ¿Por qué decides hacer este cambio?

Mi formación viene del cine y la comunicación, pero en un momento de mi vida me encontré con mujeres coreógrafas, bailarinas y performers, de quienes aprendí la improvisación y el trabajo desde el cuerpo. Eso quise llevarlo también al documental.

La película tiene varias capas, una de ellas es el universo simbólico, aquello que no es tangible pero que existe en la memoria y en la imaginación. Para representarlo, hicimos escenas más poéticas, reconstrucciones de momentos compartidos con ellas, el hilado de la lana, las conversaciones, las observaciones cotidianas.

Quisimos rodarlas en 16 mm para dar un giro a lo real y marcar un contraste con el cine directo. El formato analógico nos impuso un ritmo lento, filmábamos sólo una o dos escenas por jornada, pausando mucho, y el proceso del revelado nos obligaba a esperar y descubrir las imágenes después. Esa lentitud aportó una textura y riqueza visual que queríamos para la película.

En un país atravesado por tantas desigualdades, especialmente para las mujeres indígenas, ¿qué significó para ti retratar sus vidas desde la oralidad y la memoria?

Fue una gran responsabilidad. Todo documental implica responsabilidad de quien mira, pero en este caso más aún. No podía dejar de lado el tiempo presente, ni la historia de quienes habitamos este territorio. Quise traer esas capas de memoria e historia, pero también reconocer el momento actual en que filmábamos. No se trataba solo de nosotras como humanas, el territorio mismo, las plantas, la montaña, los animales, los espacios sagrados, también tiene memoria y presencia.

Intenté mostrarlo con elementos narrativos como mapas, fichas taxonómicas y lupas. Todo eso hablaba de la historia inscrita en la naturaleza y en el territorio, además de en las personas.

¿Qué esperas que la audiencia se lleve al ver la película?

Siempre pienso que, en los 73 minutos que dura la película, invito a la audiencia a caminar junto a estas mujeres pastoras, sus animales, sus montañas y su territorio. Me gustaría que quienes la vean se sientan parte de ese paseo, acompañados también por mi mirada, y que puedan percibir esa presencia del territorio que intenté componer.

Por:

Por: