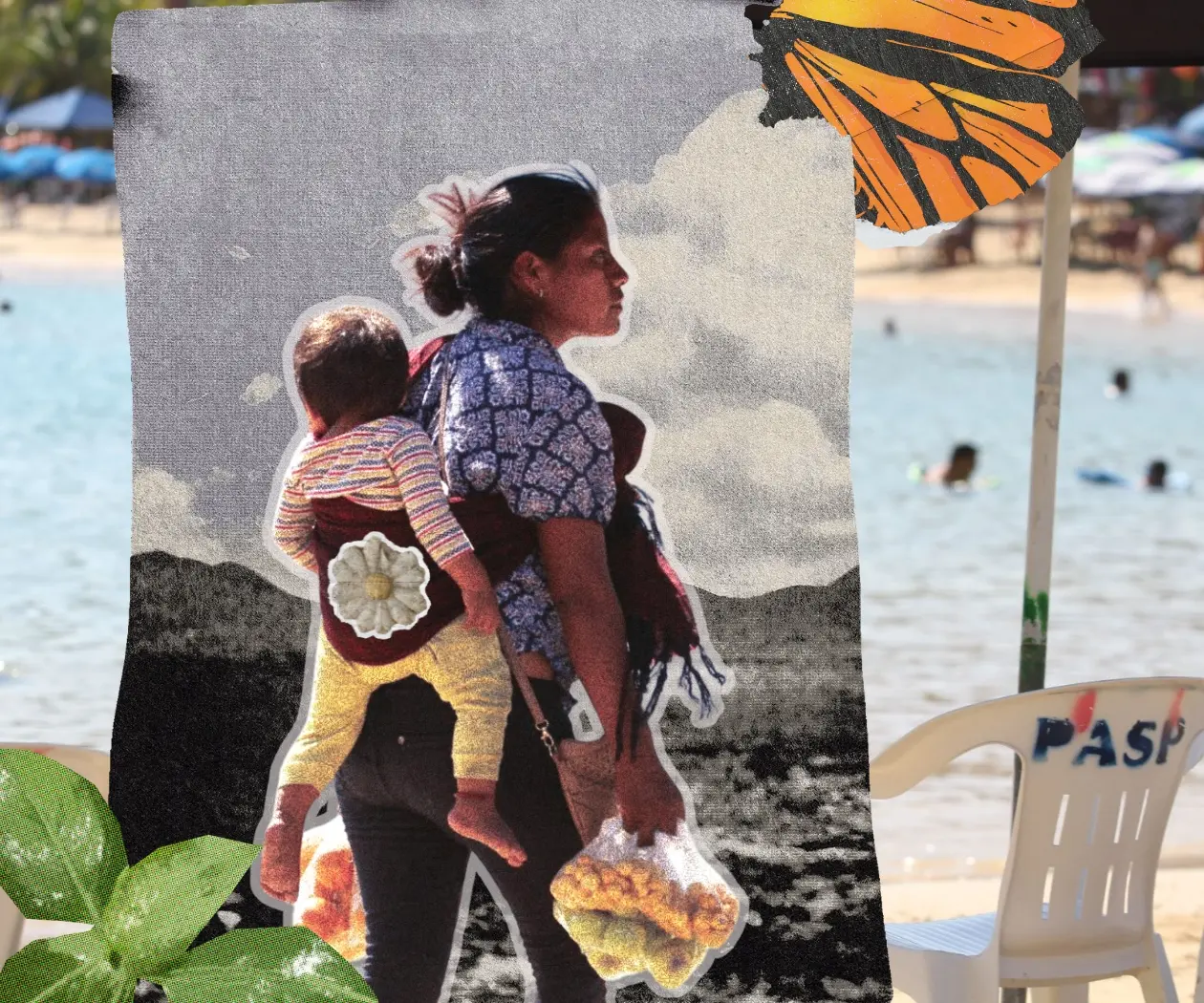

Los cuidados a otras personas —niñas, niños, personas mayores, personas enfermas o con discapacidad— han sido vistos durante siglos como una extensión “natural” del amor femenino. Se asumió que una madre, una hija o una esposa debían cuidar sin pedir nada a cambio. Así, el cuidado quedó atrapado en la lógica del sacrificio y el deber, invisibilizado como trabajo, aunque sea el que sostiene la vida entera.

Durante siglos, cuidar no fue visto como trabajo, sino como destino. La maternidad se construyó como mandato y el cuidado como obligación moral. Adrienne Rich mostró cómo la maternidad fue secuestrada por la institución patriarcal¹, y Marcela Lagarde explica que ese “amor maternal” romántico se convirtió en un cautiverio²: un espacio donde la entrega se espera sin condiciones y donde reclamar derechos se vuelve un acto sospechoso.

El capitalismo y el patriarcado se aliaron para sostenerse sobre este trabajo invisible. Como explica Silvia Federici, la reproducción de la vida nunca entró en la contabilidad económica: se daba por hecho.

Nancy Fraser llama a esto la crisis de los cuidados: la contradicción entre una economía que exige producción infinita y una vida que necesita sostenerse con tiempo, atención y afecto.

En México, como en gran parte del mundo, las horas de cuidado no remunerado equivalen a un porcentaje enorme del PIB, pero no aparecen en los salarios ni en las pensiones. María Ángeles Durán lo ha medido durante décadas: el tiempo de las mujeres es un recurso expropiado.

Según la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares del INEGI (2022), este trabajo representa alrededor del 27% del PIB nacional, y el 74% de esas horas son realizadas por mujeres. Además, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT 2019) muestra que las mujeres dedican en promedio 39.7 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a 15.2 de los hombres.

A nivel global, Oxfam calculó en 2020 que el trabajo de cuidado no pagado realizado por mujeres equivale a 10.8 billones de dólares anuales, tres veces el tamaño de la industria tecnológica mundial. Cifras que nos muestran con claridad que lo que se llama “amor” es también una de las economías más grandes y desiguales del mundo.

Ese cautiverio se traduce en biografías concretas. Mujeres que interrumpen sus estudios porque alguien en la familia necesita cuidados permanentes; jóvenes que trabajan doble jornada —una en el mercado laboral y otra en el hogar—; abuelas que deberían estar viviendo su vejez con descanso y autonomía, pero que siguen criando nietos mientras los hombres de la familia se deslindan.

Son vidas llenas de amor, sí, pero también de desgaste, de renuncias obligadas y de falta de derechos.

La paradoja es brutal: sin cuidados la vida no se sostiene, pero quienes cuidan quedan sistemáticamente desprotegidas. Y cuando las mujeres intentan reivindicar que este trabajo merece reconocimiento, horarios de descanso, remuneración o seguridad social, con frecuencia se les acusa de querer “mercantilizar” lo más íntimo. Como si el amor se negara al exigir justicia. Como si pedir derechos fuera incompatible con cuidar.

La pregunta sigue siendo incómoda: ¿quién cuida a quienes cuidan? Y la respuesta, hoy, suele ser nadie. Nadie garantiza su descanso, nadie asegura su vejez, nadie mide su desgaste emocional.

El cuidado, cuando se deja a la lógica del sacrificio, se convierte en una cadena de silencios y renuncias que atraviesan generaciones enteras.

Por eso, hablar de cuidados no es un asunto privado ni una preocupación menor: es una cuestión política central. En un mundo que corre detrás de la productividad y el consumo, detenernos a pensar en lo que sostiene la vida es una provocación y una urgencia. Si las mujeres han cargado históricamente con ese sostén, la deuda social es inmensa.

No se trata de negar el amor, sino de liberarlo del mandato de sacrificio. Amar no debería significar perder derechos, ni vivir en la precariedad, ni cargar sola con la responsabilidad de toda una familia. El cuidado tiene que dejar de ser una condena femenina y convertirse en una responsabilidad compartida.

Este es el desafío de nuestro tiempo: transformar el cuidado de una obligación invisible en un derecho y en una tarea colectiva. Esa será la puerta de entrada para pensar las alternativas: desde la familia que redistribuye, hasta el Estado que reconoce y garantiza.

Pero antes, había que nombrar el problema. Y el problema es este: el amor no paga el gas.

Si vives o crees que estas viviendo violencia comunícate con nosotras:

Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia, A.C. 55 3089 1291

Si quieres apoyar nuestro trabajo https://www.espaciomujeres.org/donativo/

Por:

Por: