Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, documentó 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas en México (38 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación, de acuerdo con el informe de la organización “Las leyes como mecanismo de censura: aumenta del acoso judicial contra periodistas en México”.

Esta cifra representa un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días en promedio, una estadística que en solo siete meses ha superado el número de víctimas de cualquier año anterior, incluyendo los 40 casos registrados en todo 2021.

Una de las tendencias más alarmantes identificadas por Artículo 19 en 2025 es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG).

Aunque fue creada para proteger derechos y combatir la discriminación, hoy está siendo manipulada como herramienta para silenciar voces críticas en la prensa y la ciudadanía. De hecho, casi la mitad de los procesos de acoso judicial contra periodistas se iniciaron bajo este pretexto, lo que refleja cómo un mecanismo pensado para garantizar derechos se ha convertido en un arma de censura.

¿En qué estados hay más acoso contra los periodistas?

Los casos de acoso judicial se encuentran documentados en 17 estados del país, lo que significa que más del 53% de las entidades federativas han registrado al menos un proceso. Veracruz (10 casos), Ciudad de México (9) y Jalisco (6) son los estados con más procesos iniciados contra periodistas.

La mayoría de los perpetradores del acoso judicial son personas funcionarias públicas (23 casos, 45.10%), muchas de ellas en procesos de reelección o candidaturas. También se registran casos por parte de particulares (18 casos, 35.29%) y partidos políticos/candidaturas (10 casos, 19.61%). A nivel estatal, las autoridades representan el 60.87% de los agresores oficiales.

Foto: Cuartoscuro

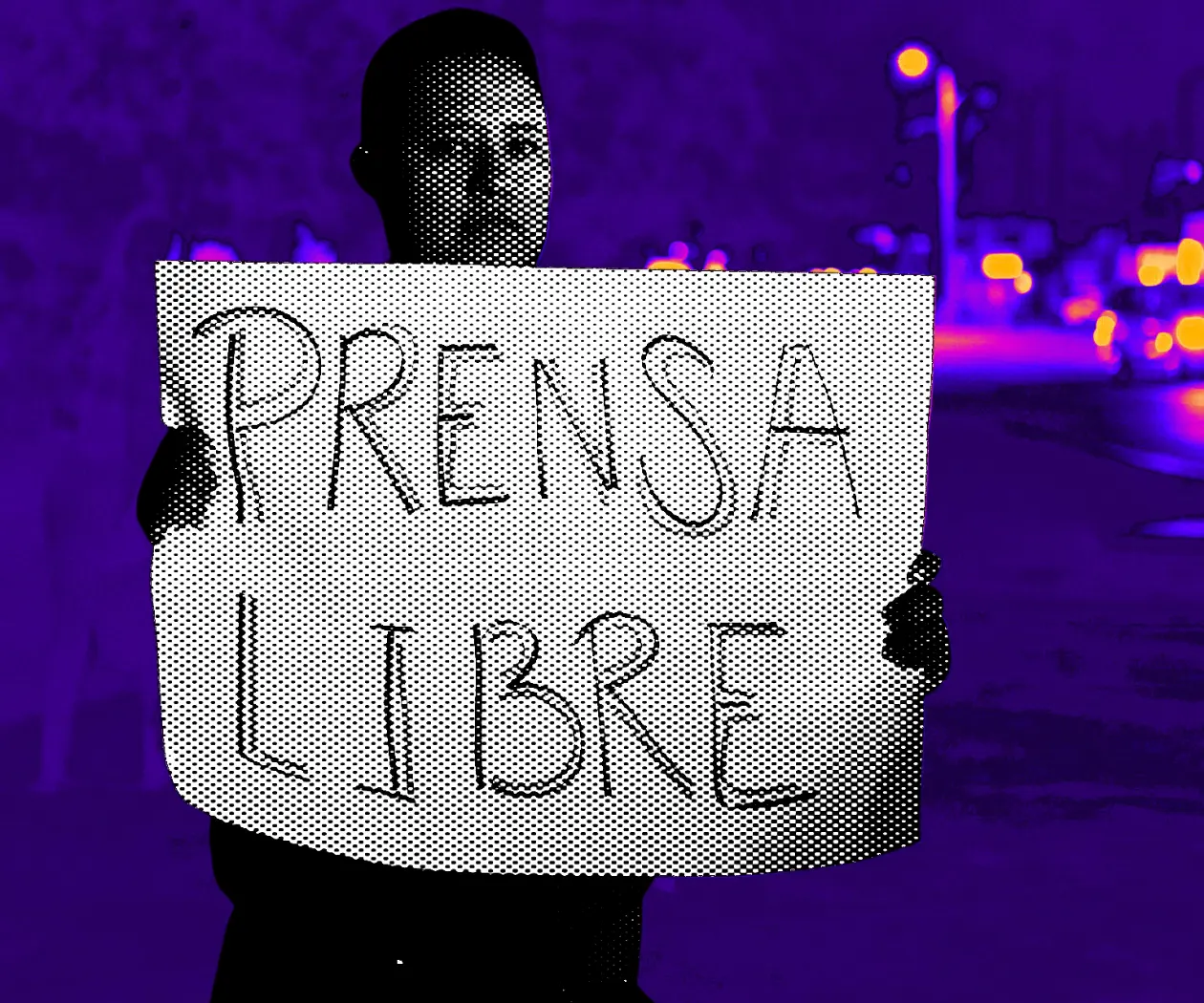

La violencia muta: de las balas a los tribunales

El informe destaca que la violencia contra la prensa ya no se limita a agresiones físicas o amenazas, sino que se ha trasladado a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales. De los 51 casos documentados, la mayoría fueron por la vía electoral (26 casos, 50.98%), seguida por la vía penal (14 casos, 27.45%) y la vía civil (11 casos, 21.57%).

Artículo 19 señala que este uso faccioso del marco legal mexicano pone un grave riesgo a la libertad de expresión y el derecho a la información, buscando un desgaste económico, legal y humano de periodistas y medios.

Estos litigios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPPs (por sus siglas en inglés), tienen múltiples propósitos: revertir discursos incómodos, eliminar información publicada y enviar un mensaje colectivo sobre “temas prohibidos”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que los SLAPPs debilitan los derechos a la libertad de expresión, reunión, asociación y participación pública.

Abuso de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género

Aunque la VPEG fue diseñada para combatir la discriminación, la organización señala que ahora se utiliza como un instrumento para inhibir el debate público, eliminar publicaciones críticas o incómodas para personas en el poder.

Prácticamente uno de cada dos procesos de acoso judicial (25 de 51 casos) contra la prensa en 2025 se iniciaron abusando de esta normativa. Incluso, cinco mujeres periodistas han sido víctimas de acoso judicial por presunta VPEG, lo que demuestra cómo este instrumento se utiliza también para silenciarlas.

Uno de los casos es el de la periodista Ruby Soriano fue obligada a eliminar una publicación de X por mencionar la trayectoria política de una diputada, a pesar de que el Instituto Electoral del Puebla reconoció que su publicación no constituía VPEG, pero le atribuyó responsabilidad por comentarios de terceros.

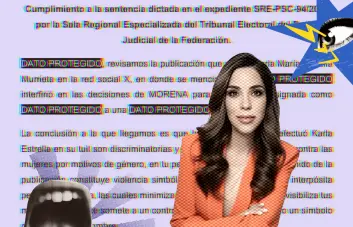

Otras de las organizaciones que han advertido sobre el uso de esta figura es la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), particularmente en el caso dato protegido, el cual se refiere a la sentencia judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obligó a la ciudadana Karla Estrella Murrieta a ofrecer disculpas públicas a la diputada Diana Karina Barreras por cometer violencia política en razón de género en su contra por la publicación de un tuit.

Impacto en la democracia

El informe concluye que el acoso judicial se ha convertido en una nueva forma de censura en México, que, sumada a la estigmatización desde la tribuna pública, reduce el espacio para el periodismo crítico.

La impunidad y el desbalance de poder permiten que funcionarios utilicen recursos públicos y acceso institucional para intimidar, generando un efecto de autocensura con impactos duraderos en la democracia. La judicialización de la prensa en procesos electorales revela una estrategia coordinada de desgaste y censura que, sin reformas estructurales, se normalizará.

El informe reitera las obligaciones del Estado mexicano para proteger la libertad de expresión, recordando la importancia de la neutralidad del Estado, el rol fundamental del periodismo en la democracia (especialmente en contextos electorales), y la aplicación del "test tripartito" para cualquier limitación a la libertad de expresión.

Se hacen llamados a reformar la legislación sobre VPEG, derogar delitos contra el honor, y establecer salvaguardas legales contra el uso abusivo del derecho.

Por:

Por: