La Facultad de Medicina de la UNAM reunió a especialistas en salud mental y género para analizar el fenómeno incel —los llamados “célibes involuntarios”— y los retos psicosociales que representa en las universidades y en la sociedad.

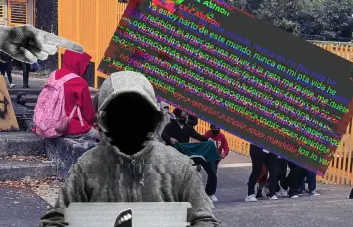

Esto tras el ataque ocurrido el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un estudiante identificado como Lex Ashton, activo en foros incel, asesinó a un compañero e hirió a una alumna y a un trabajador del plantel.

Las y los ponentes coincidieron: los discursos de odio que circulan en redes no son un problema psiquiátrico, sino el síntoma de un vacío social, emocional y educativo. Para enfrentarlo, dijeron, se necesitan soluciones colectivas y una educación con perspectiva de género.

“La misoginia no es una enfermedad mental. Tampoco lo es la violencia”, advirtió la psiquiatra Beatriz Martínez Romero, del Hospital General Ajusco Medio.

Del desencanto amoroso al odio misógino

René López, responsable de investigación de la organización GENDES, explicó que el fenómeno incel refleja la insatisfacción de jóvenes que sienten frustración ante su dificultad para establecer relaciones afectivas.

Dentro de estas comunidades digitales circulan teorías simplistas para explicar su situación:

Red pill: el “despertar” donde el individuo asume que no es deseado por el otro sexo.

Black pill: la aceptación fatalista de esa idea y la resignación al celibato.

Hipergamia femenina: la creencia de que las mujeres eligen parejas por estatus o dinero.

Estas narrativas, señaló López, se convierten en odio misógino cuando se mezclan con frustraciones personales y discursos radicales en línea.

“Muchos jóvenes incel son personas que han vivido discriminación o bullying, y canalizan su enojo hacia las mujeres” (René López, responsable de investigación GENDES)

La violencia no se cura con una pastilla

Durante la mesa, la doctora Beatriz Martínez Romero insistió en que la misoginia no es un trastorno mental, sino una construcción social que reproduce el poder patriarcal.

“Puede causar sufrimiento o derivar en trastornos, pero no se cura con medicinas. Se enfrenta con educación, vínculos y comunidad”, afirmó.

La especialista distinguió entre agresividad y violencia: la primera puede ser una reacción defensiva ligada a una enfermedad psiquiátrica y suele ser defensiva; la segunda es un fenómeno social cuyo motor es el poder (político, económico o de cualquier otra naturaleza).

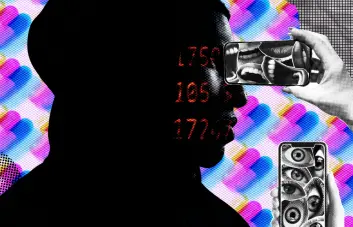

Desde una perspectiva de salud mental, la doctora Martínez Romero destacó la importancia del juicio crítico y el pensamiento crítico. Esta habilidad, que debe desarrollarse a lo largo de la vida, permite a los individuos analizar y filtrar la información. Una pobre capacidad de pensamiento crítico hace más probable que las explicaciones simplificadas y tóxicas de la comunidad Incel resulten satisfactorias para el individuo.

“Quien no tiene herramientas para analizar la información, es más vulnerable a caer en discursos simplistas y tóxicos” (Dra. Beatriz Martínez Romero)

Masculinidad herida y educación emocional

El doctor Diego Armando Coronel Manso, responsable del Programa de Salud Mental para la Facultad de Medicina, catalogó al fenómeno incel como un síntoma que forma parte de un vacío emocional, una carencia social y limitaciones educativas.

El rol docente, afirmó el doctor Coronel, implica una doble responsabilidad: formar pensamiento crítico y construir "individuos sexogenérico-afectivos". Propuso que la prevención debe centrarse en construir entornos donde los jóvenes aprendan a gestionar especialmente la frustración, la soledad y el sentimiento de exclusión.

Entre las medidas urgentes sugeridas están:

1. Integrar espacios sistemáticos de reflexión sobre género, poder y afectividad en el currículum universitario.

2. Promover programas que desarrollen la empatía, la regulación emocional y el pensamiento crítico frente a los discursos de odio.

3. Usar metodologías activas que fortalezcan la escucha, el diálogo y la cooperación en contraposición a narrativas que glorifican la competencia o el aislamiento.

El doctor Coronel enfatizó que si la radicalización "se nutre de este vacío," la educación emocional se nutre del encuentro. Es vital que las instituciones educativas proporcionen herramientas socioemocionales, ya que la familia y el sistema tradicional a menudo no son suficientes.

Las y los especialistas coincidieron en que la raíz del problema es estructural y patriarcal: se educa a los hombres para no sentir, no llorar, no mostrarse vulnerables.

El resultado es una masculinidad que se construye desde la represión emocional y el aislamiento.

“Vivimos en una sociedad absolutamente banal”, señaló Martínez Romero, “que forma personajes cuya identidad depende de los likes y no de procesos mentales profundos”.

El encuentro cerró con un llamado a recuperar la ética del cuidado y la alfabetización digital para contrarrestar la deshumanización que promueven las redes.

“Seamos más humanos en la práctica. El objetivo no es solo evitar el daño, sino sembrar vínculos y favorecer la dignidad” (Dra. Beatriz Martínez Romero)

Por:

Por: