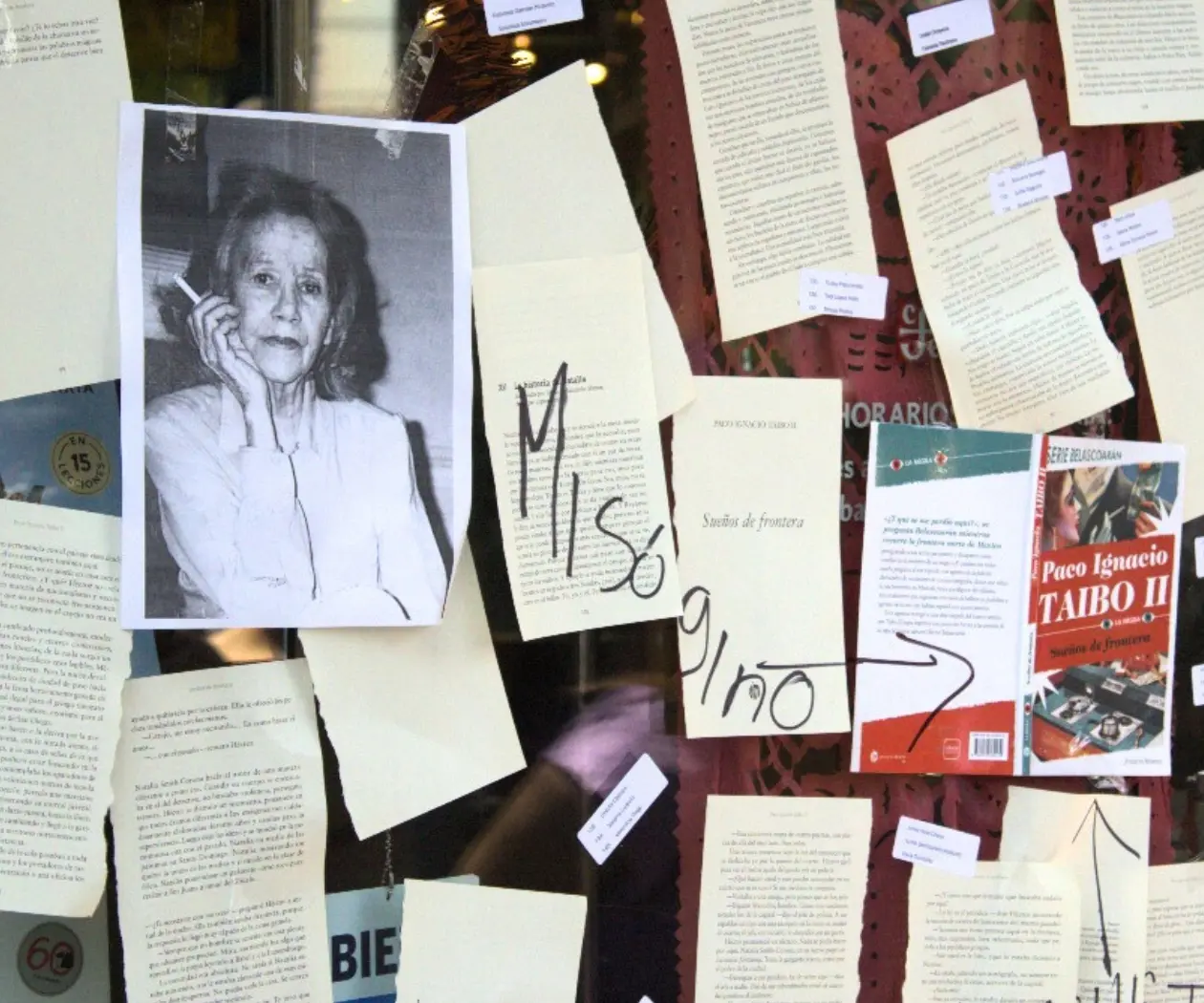

Esta semana, frente al Fondo de Cultura Económica, ocurrió algo más que una protesta. Fue un acto de memoria literaria y política: escritoras, poetas y lectoras se apropiaron de un insulto y lo convirtieron en bandera. Se nombraron a sí mismas “Las Horrendas”.

Lo que detonó esta manifestación fue un ejercicio de violencia simbólica desde el poder institucional cuando hace unos días, Paco Ignacio Taibo II, director del FCE, defendió que, de 27 títulos seleccionados para distribución internacional, solo siete fueran escritos por mujeres de los cuales solo tres son de autoras mexicanas. Su argumento fue que no se trataba de “cumplir cuotas”. Para justificarlo, afirmó que “un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo” no debía enviarse “solo por ser de mujer”.

Desde su posición de poder, Taibo no solo justificó la exclusión, la presentó como algo normal. Al hacerlo, ejerció dos formas de violencia. La primera, simbólica: descalificar la escritura de mujeres con un desprecio que casi nunca se aplica a obras mediocres de hombres. La segunda, institucional: usar su poder para decidir qué se publica, qué circula y qué se considera literatura en México.

La frase no fue entendida como una postura personal, sino como la continuidad de una estructura patriarcal que históricamente ha desautorizado la palabra de las mujeres. Lo alarmante es que ahora esa deslegitimación está institucionalizada: el Estado la normaliza como criterio cultural, incluso bajo un gobierno encabezado por una presidenta que declara defender la igualdad sustantiva. Esa contradicción revela que el problema no es solo quién ocupa el cargo, sino la estructura que se mantiene intacta.

Al nombrarse “Las Horrendas”, las manifestantes no solo respondieron al insulto, se apropiaron de él y lo convirtieron en una posición política. El gesto señaló algo que lleva generaciones ocurriendo: la cultura ha tratado la escritura de las mujeres como algo menor, válido solo cuando se ajusta a criterios fijados por quienes han controlado catálogos, premios y el canon patriarcal.

Pero esta protesta no nació de una “sensibilidad herida”. Viene de años de trabajo de miles de lectoras que tomamos una decisión política: leer solo mujeres. No es una moda. Es recuperar voces e historias que el patriarcado intentó borrar durante siglos.

La misoginia en estas declaraciones no es un “error individual”: es estructural. Por eso también preocupa la respuesta de Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado. Al decir que quizá Taibo “no quiso ofender”, vuelve a centrar la conversación en la intención del hombre y no en el daño y la desigualdad que reproduce. No se trata de explicarlo o suavizarlo, sino de exigir responsabilidad y cambios reales en la política cultural. Sin eso, todo queda en gestos vacíos.

La industria editorial mexicana, como la mayoría en el mundo, se sostiene sobre una fuerza laboral ampliamente feminizada, según el “Informe: Participación profesional de la mujer en la industria del libro (América Latina, España y referencias a Europa)”, alrededor del 60% de quienes trabajan en edición, corrección, diseño y librerías son mujeres.

Sin embargo, esa presencia no se traduce en poder de decisión ni en autoría visible. Según el estudio Women, the Power of the Word (PEN International y UNESCO, 2023) en México siete de cada diez libros publicados son escritos por hombres.

La historia literaria mexicana está llena de autoras subestimadas o directamente borradas. Rosario Castellanos vio cómo buena parte de su obra periodística sobre desigualdad y violencia cultural fue relegada por editores que no consideraban que ese pensamiento mereciera el mismo estatus que la crítica literaria escrita por hombres.

Por eso la protesta apuntó más allá de Taibo II. La carta “No llegamos todas en la cultura”, firmada por más de 120 escritoras, artistas y académicas, señaló que el problema no es la ausencia de “voces femeninas”, sino la persistencia de una estructura editorial que desconfía de ellas.

La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó: llamó a Taibo “un gran compañero” y propuso crear una “colección especial de escritoras”. Pero esa propuesta suena a ponerlas en un rincón, precisamente para acallar las voces o “cumplir la cuota”. Separar a las escritoras no corrige la desigualdad, solo la disfraza para que todo siga igual.

Las mujeres que se nombraron “horrendas” no pedían amabilidad, ni reconocimiento simbólico, ni una colección aparte. Estaban reclamando algo que sigue negándose: autoridad. Y lo hicieron justamente frente a la institución que presume representar la cultura nacional.

En un país donde se dice “llegamos todas” desde el poder, estas mujeres mostraron lo contrario: no llegamos todas si no tenemos voz, decisión y lugar en el centro.

Por:

Por: