En menos de una semana, el Congreso de nuestro país aprobó dos reformas clave que profundizan el modelo de seguridad basado en la vigilancia, el control de la información y la militarización del espacio civil.

Por un lado, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, conocida como la “Ley Espía”. Por otro, la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que formaliza su traspaso total al Ejército.

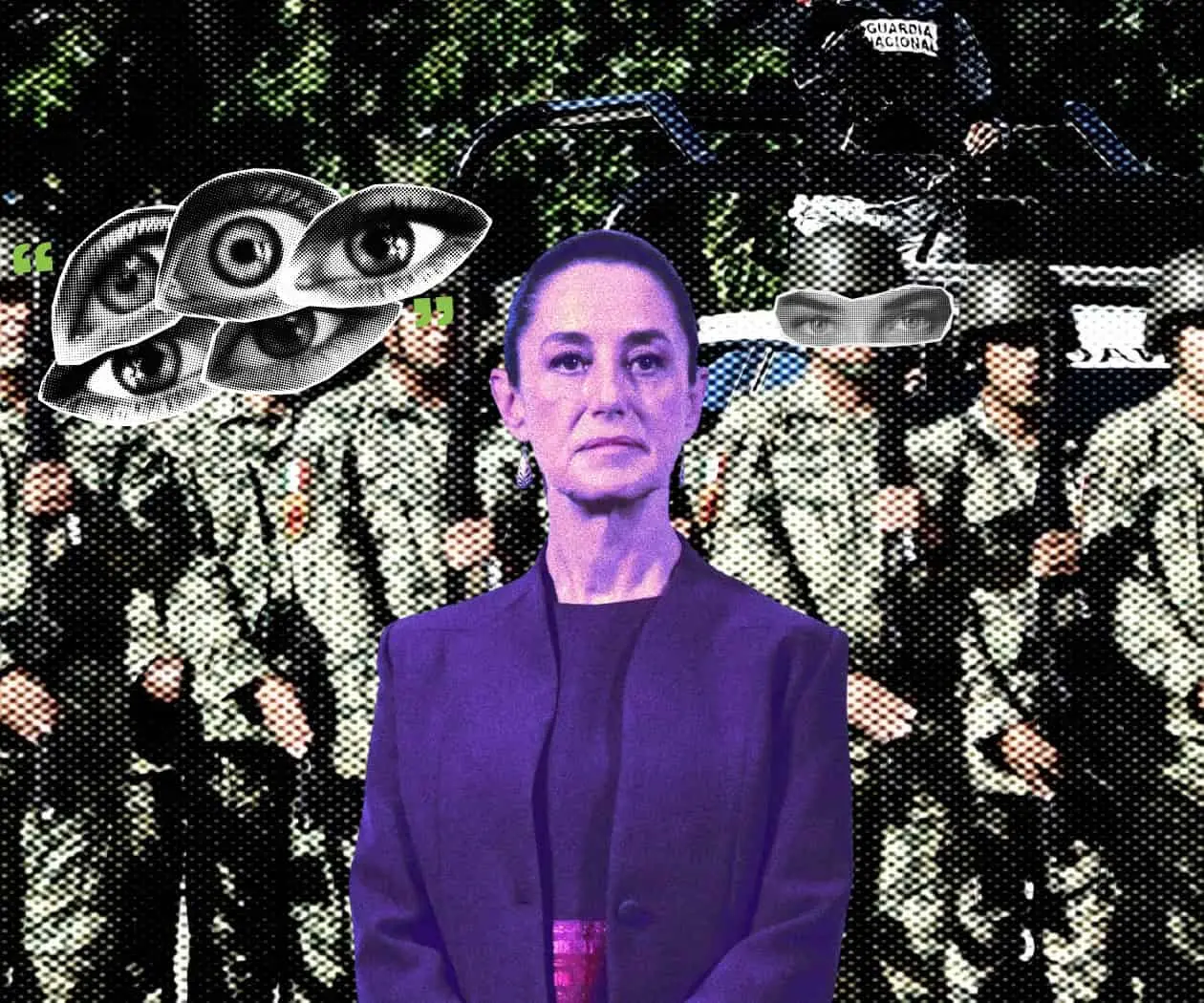

Ambas reformas, impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum, fueron aprobadas sin un debate público, sin escuchar a las víctimas de abusos institucionales ni a quienes han documentado, durante años, cómo el poder militar opera con opacidad y violencia.

Estas leyes nos afectan a todas, pero no por igual. Desde el feminismo, sabemos que las políticas de vigilancia y control estatal se ejercen con mayor dureza sobre los cuerpos y territorios históricamente marcados por la desigualdad: mujeres, personas LGBTQ+, comunidades indígenas, defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas.

En nombre de la seguridad nacional, se activan mecanismos que pueden silenciar la protesta, castigar la organización colectiva y limitar el acceso a derechos básicos.

La llamada “Ley Espía” crea una Plataforma Central de Inteligencia que permitirá a las instituciones de seguridad (incluyendo a la Sedena y al Centro Nacional de Inteligencia) acceder e interconectar bases de datos públicas y privadas.

Esta plataforma incluirá información sensible: datos biométricos, bancarios, de salud, telecomunicaciones y geolocalización. Y podrá ser procesada con inteligencia artificial.

Para entender mejor sus implicaciones, en La Cadera de Eva hablamos esta semana con Francia Pietrasanta, abogada experta en protección de datos de la organización R3D. Ella advierte que estas herramientas podrían ser utilizadas sin supervisión judicial efectiva, sin controles democráticos y sin que la ciudadanía siquiera se entere de que está siendo monitoreada.

Una de las medidas más preocupantes es la introducción de la CURP biométrica obligatoria, vinculada a líneas telefónicas, que contendrá huellas dactilares, fotografía e información personal.

Esta CURP podrá ser consultada por instituciones de inteligencia, lo que plantea un escenario de vigilancia permanente bajo el argumento de “prevenir delitos”. ¿Pero quién define qué es sospechoso? ¿A quién se vigila más? ¿A quién se castiga con mayor rapidez?

Y el contexto se agrava con la reforma a la Guardia Nacional. A pesar de haber acumulado casi 2 mil quejas por violaciones a derechos humanos, incluyendo agresiones sexuales y abusos contra mujeres y niñas migrantes, el Congreso aprobó su traspaso total a la Sedena.

La reforma le da nuevas facultades, entre ellas operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones y acceso a datos georreferenciados. Todo esto sin garantizar transparencia ni rendición de cuentas, como han advertido organizaciones civiles como Intersecta, Artículo 19 y Amnistía Internacional.

Desde los feminismos, no podemos dejar de preguntarnos: ¿qué significa que una institución militar, denunciada por violencia sexual, tenga más poder para vigilar, intervenir y decidir quién merece protección y quién vigilancia?

Militarizar la seguridad pública no es protegernos. Es exponer aún más a quienes ya vivimos en condiciones de desigualdad estructural. Y no hay política feminista posible sin garantías de privacidad, libertad de expresión y protesta. Una política de cuidado no se construye con centros de inteligencia ni con soldados en las calles.

Mientras se refuerzan las herramientas para espiar, controlar y castigar, se debilitan las estructuras civiles de justicia, se cierran los espacios de disidencia y se sofoca la posibilidad de exigir una vida libre de violencia desde la autonomía, la colectividad y la resistencia.

Un Estado que militariza la seguridad, espía sin rendir cuentas y silencia con leyes, no es un Estado que cuida. Es un Estado que castiga y controla.

Por:

Por: