Se nos negó la posibilidad de ser lo que somos y se nos impuso una búsqueda implacable para ser aquello que no somos (y no podemos ser). La colonización y la conquista no solo arrebató territorios, también impuso estereotipos de belleza que todavía pesan sobre nosotras y nuestra corporalidad: piel clara, cabello lacio, cuerpos delgados. Se nos ha negado la posibilidad de reconocernos valiosas y dignas por el siempre hecho de existir.

Desde la conquista, no sólo se arrebató el territorio, también se colonizaron nuestros cuerpos y mentes. Ser mujer bajo una mirada blanca y hegemónica ha significado cargar con una doble exigencia: no sólo sobrevivir a la desigualdad, sino también intentar encajar en un canon que nos dice que sólo hay un tipo de cuerpo digno de ser amado.

La piel morena se convirtió en vergüenza y sinónimo de pobreza; los cuerpos diversos fueron despreciados. Pasamos por dietas, alaciados, cremas, cirugías y comparaciones constantes, como si la única forma de tener valor fuera parecernos a un molde europeo que nunca fue nuestro.

¿Cuántas veces nos hemos encontrado en redes sociales modelos de belleza hegemónicos? Qué tienen cuerpos “estilizados”, rutinas de cuidado imposibles de mantener cuando te enfrentas a la pobreza y desigualdad.

Terminamos consumiendo contenidos aspiracionistas y deseamos con todas nuestras fuerzas despertar y que la imagen que vemos en nuestro espejo sea completamente diferente. La herencia colonial se instaló en nuestra mente, así que se volvió “normal” mirarnos y no reconocernos, desear otra piel, otro cuerpo, otro rostro.

Durante la colonia, los cuerpos fueron mirados y clasificados desde un lente eurocentrista que impuso jerarquías raciales y estéticas, lo que podemos observar en el sistema de castas, en donde el acceso a los derechos dependía del origen étnico, es decir… entre más blanco y español te viera más poder y valor tenías. Ese modelo no desapareció, sino que se cimentó en la vida cotidiana.

El sistema de castas se convirtió en una herida viva que atraviesa los cuerpos de las mujeres, colocándolos siempre como “insuficientes” frente a un ideal ajeno y lejano.

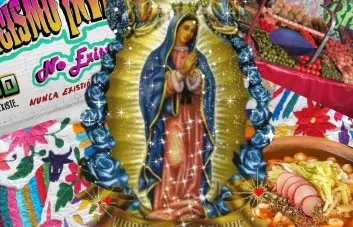

Hoy, esa herencia se refleja en la manera en que seguimos aspirando a encajar en cánones blancos y occidentales, desde la moda hasta las formas de consumo. Y en esa búsqueda, el clasismo golpea con más fuerza a las mujeres que habitamos y vivimos la barrialidad: se ridiculiza la ropa popular, los dichos, se desprecia el acento y se nos estigmatiza.

Las formas de habitar nuestras cuerpas incomodan a la mirada blanca y elitista. Ahí se reinventa la estética, no desde la aspiración capitalista, sino desde el orgullo comunitario.

Por todo lo anterior, este texto es una invitación a descolonizar el cuerpo, a reconocer que lo popular y lo diverso no son defectos, sino memorias de dignidad. Dejemos de aspirar a ser “otra” y atrevernos a ser nosotras. Porque en nuestros cuerpos y territorios también se escribe la resistencia frente a siglos de imposiciones.

Por:

Por: