En 2020, colectivas y organizaciones feministas impulsaron una reforma al Artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México para que el daño emocional fuera reconocido como consecuencia real del acoso sexual. La propuesta buscaba fortalecer la tipificación del delito con perspectiva de género y trasladarlo del terreno de lo “subjetivo” al de la afectación concreta en la vida de las mujeres que son víctimas de violencia sexual.

La iniciativa avanzó sin mayores obstáculos en la Comisión de Igualdad de Género. Pero en la Comisión de Justicia se detuvo y, desde ahí, no volvió a moverse.

Lo que siguió no tuvo que ver con argumentos jurídicos, sino con disputas internas en el Congreso capitalino. La iniciativa había sido presentada por la entonces diputada Alessandra Rojo de la Vega. La Comisión de Justicia estaba presidida por el diputado morenista Eduardo Santillán. “Ahí se volvió un tema político personal”, recuerda la abogada Flor Aydeé Rodríguez, fundadora de Repara Lumea, organización especializada en el acompañamiento de víctimas de acoso sexual y principal impulsora de la propuesta.

La iniciativa fue presentada por la entonces diputada Alessandra Rojo de la Vega y turnada a ambas comisiones. En la primera, se reconoció que el acoso sexual vulnera la dignidad y la libertad de las mujeres. En la segunda, presidida por el diputado morenista Eduardo Santillán, el trámite ya no avanzó.

“En ese momento Alessandra empezaba a confrontar a Morena. Y como Morena tenía tanto la Comisión de Género como la de Justicia, la discusión se atoró. Yo hablé directamente con Santillán por teléfono. Me dijo que el daño emocional era muy subjetivo. Me preguntó ‘¿después de cuántos metros persiguiendo a una mujer sería acoso?’ Y que él tenía temas ‘más importantes’ que atender, encargados por la jefa de gobierno”, relata Rodríguez.

La iniciativa no volvió a discutirse. Las colectivas decidieron no seguir empujándola: “Nosotras queríamos mantenerla lejos de las disputas partidistas. Pero la politizaron. Preferimos que se quedara congelada antes de convertirla en moneda de negociación”.

¿Qué buscaba la reforma?

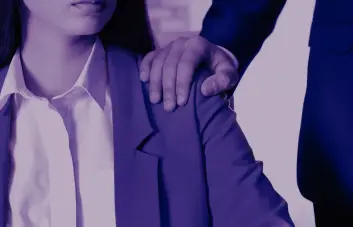

La propuesta buscaba reconocer que la violencia sexual no requiere contacto físico para ser violencia. El miedo, la intimidación y la perturbación del bienestar psicológico también son afectaciones que vulneran la dignidad de las víctimas.

“Muchas veces se piensa en violencia sexual y se piensa solo en violación”, explica Rodríguez. “Pero las primeras expresiones son estas: el acecho, los comentarios, la invasión del espacio. Como están normalizadas, se minimizan. Y si no atendemos ahí, lo que sigue suele ser más grave”.

La iniciativa también proponía distinguir los casos en transporte público y en contextos de jerarquía (por ejemplo, laboral). Más que pedir penas altas, buscaba visibilizar la desigualdad de poder como un factor central del delito.

“No era un enfoque punitivista. Era reconocer que cuando hay una relación jerárquica o un espacio como el transporte público, la desigualdad es evidente. Eso debía reflejarse en la ley”, dice Rodríguez.

Lo que establece hoy la ley

El Artículo 179 del Código Penal de la CDMX (reformado en enero de 2020) castiga con uno a tres años de prisión a quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseada que cause daño o sufrimiento psicoemocional. La pena aumenta si existe jerarquía o si la persona agresora es servidora pública.

Pero el delito se persigue por querella, es decir depende de que la víctima denuncie y resista el proceso. En la práctica, el daño emocional sigue considerado como algo que debe “probarse” ante ministerios públicos que, con frecuencia, continúan midiendo la violencia en función del contacto físico y la evidencia visible.

“Si en los ministerios públicos todavía confunden acoso con abuso, menos van a saber documentar daño emocional”, dice Rodríguez.

Uno de los ejes de la propuesta era reconocer el acoso sexual en el transporte público. La ciudad está atravesada por la movilidad cotidiana: metro, camiones, combis, calle. Y ahí ocurre gran parte del acoso.

“Los códigos penales están hechos desde los años cincuenta. No contemplan cómo vivimos hoy. Había grupos completos de mujeres organizándose para identificar agresores en el metro, sobre todo por exhibicionismo. Y que eso fuera solo una multa, una falta administrativa, normalizaba la violencia: ‘pago 500 pesos y no pasa nada’”.

“No lo buscamos otra vez porque la experiencia fue desgastante”, admite Rodríguez. “Nos dimos cuenta de que si una causa no entra al Congreso con un color político, no avanza. Y hoy el ambiente es todavía más polarizado”.

Además, reconoce que la discusión debería actualizarse: ahora habría que incorporar el ciberacoso y otras formas digitales de violencia sexual. “Lo digital no está separado de lo real. El daño es el mismo”.

La tendencia no disminuye

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un ligero incremento en las denuncias por acoso sexual en la capital: entre enero y septiembre de 2024 y el mismo periodo de 2025 pasaron de 1,189 a 1,194 casos.

Tras denunciar que ella misma fue víctima de acoso en el Centro Histórico, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una campaña nacional para fortalecer la tipificación del acoso sexual. La medida fue celebrada por muchas mujeres, pero también dejó preguntas pendientes.

“Cuando nosotras presentamos la iniciativa, la respuesta fue que había ‘temas más importantes’. Y ahora que le sucede a ella, sí es prioridad. Ese es el mensaje que sigue pesando: que solo es importante cuando le pasa a quien tiene poder. No debería ser así”, dice Rodríguez.

“Porque la realidad es que no necesitas que te pase para entender que nos pasa a todas”.

Por:

Por: