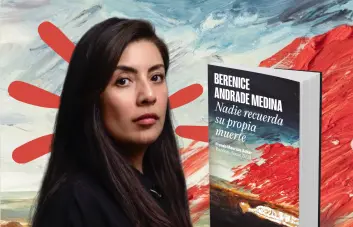

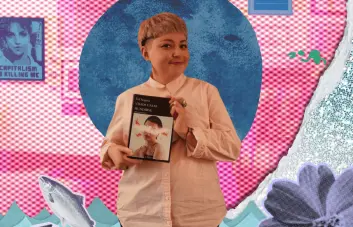

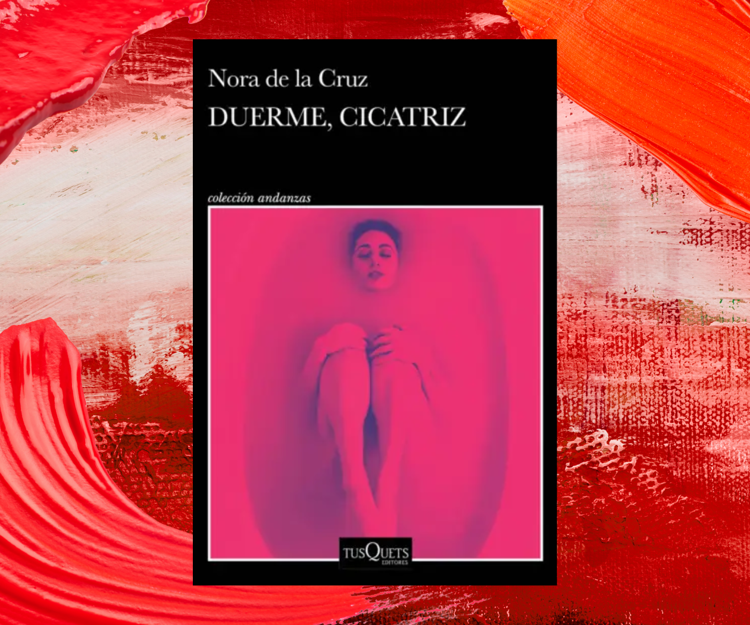

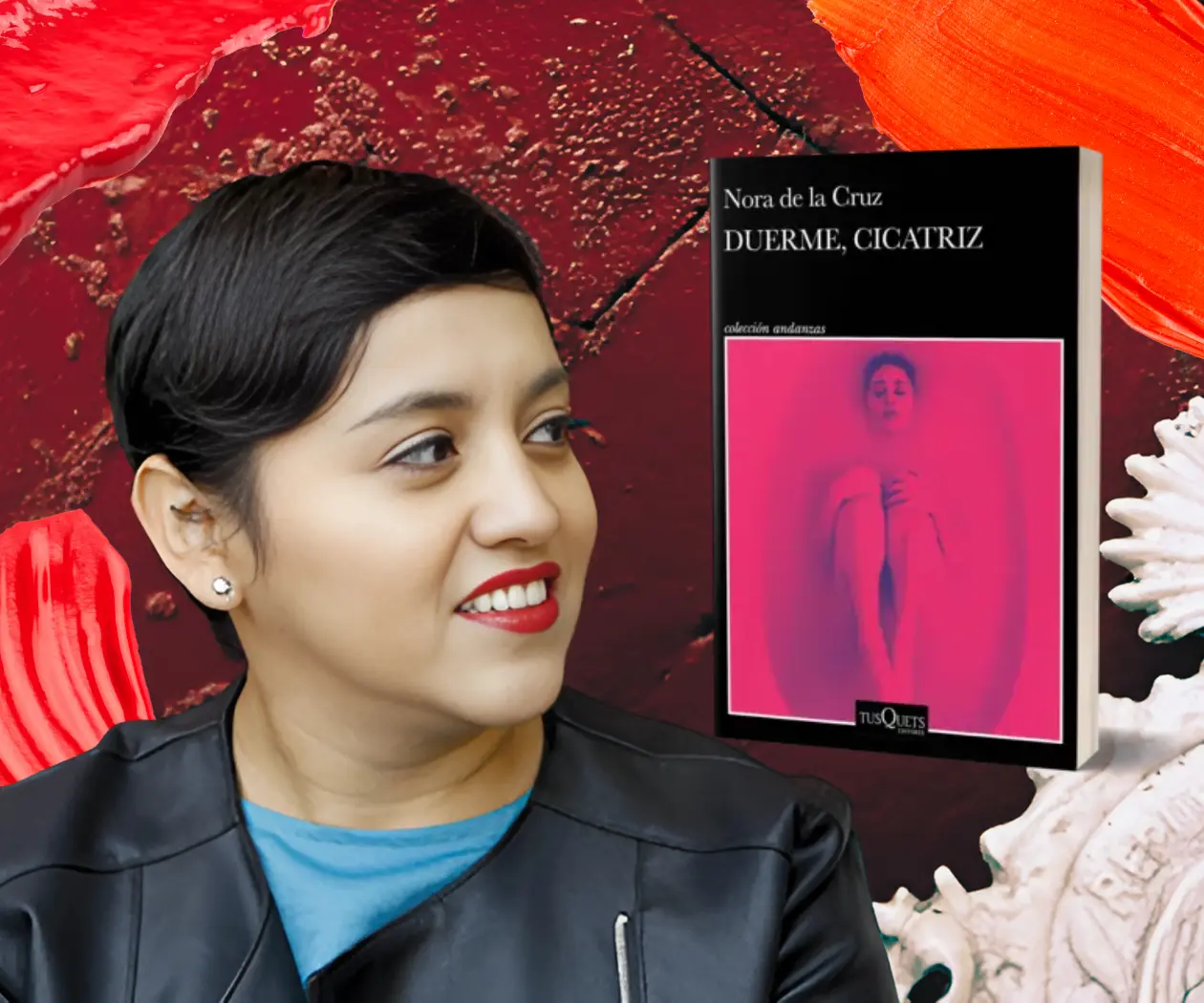

“Esta historia comienza con la palabra sangre”, inicia la escritora, editora y booktuber, Nora de la Cruz, en su más reciente novela, Duerme, Cicatriz, (Planeta, 2025).

Esta frase es una especie de augurio, uno en donde el rojo incandescente de la sangre marca el hito del dolor que atraviesa las experiencias femeninas no hegemónicas, pero también de los cuidados, el acompañamiento y la memoria de la mujer mexicana de la década de 1990.

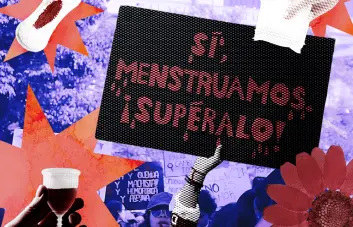

El eje central de la novela es la biografía del cuerpo de Lina, una mujer mexicana, que, a través de una mancha rojiza, descubre que está embarazada. Así, desde la primera página, el cuerpo de Lina se convierte en una radiografía de la transformación corporal, pues mediante la protagonista, De la Cruz explora temas como la menstruación, la sexualidad y el embarazo desde una perspectiva mexicana y con un tono de humor.

En entrevista con La Cadera de Eva, Nora de la Cruz explica que la idea surgió de la fusión de dos proyectos previos, uno sobre la adolescencia y otro sobre la negación a madurar, unidos por su propia experiencia de un embarazo ectópico y la simbología de una gota de sangre.

La gota de sangre que dio vida a “Duerme, Cicatriz”

La pluma de Nora de la Cruz profundiza en la compleja relación entre la mujer con su propio cuerpo, que a menudo es conflictiva, y es que esta vicisitud forma parte de un universo común, pero poco hablado en la década de 1990, para miles de mujeres mexicanas: el estigma del propio cuerpo, que a veces no se traduce en “cuerpo propio”.

“A mí me llevó al hospital una gota de sangre”, señala De la Cruz, en entrevista. “Una gota de sangre tiende a ser la seña de que empieza para nosotras una etapa completamente distinta de la vida”. Esta fue una revelación que le trajo una conversación con una colega escritora, y desde ese momento, De la Cruz encontró —afortunada y metafóricamente— el hilo rojo de la novela.

“La gente empieza a crear ciertas expectativas en torno a ti, pero esas expectativas vienen con riesgos. Esa pequeña gota de sangre que me pareció que funcionaba bien como un unificador, fue lo que me permitió unirlo todo”.

La gota de sangre, que marca el inicio de una nueva etapa, también revela una realidad desafortunada enmarcada en el contexto mexicano y su precariedad: cuidar de los cuerpos de las mujeres, menárquicas, menopáusicas o embarazadas generalmente es una tragicomedia en el sistema de salud mexicano.

“Vale la pena abrir la conversación respecto a la necesidad de ciertos protocolos para cuidar la dignidad, la experiencia de las pacientes y no revictimizarlas en ciertas circunstancias. Me ha tocado escuchar relatos terribles de gente que ha tenido malas experiencias en el seguro social, sobre todo de violencia obstétrica, que es difícil erradicarla”.

Entre la importancia de la amistad entre mujeres, relaciones atravesada por la violencia, Nora de la Cruz invita a reflexionar sobre los deseos y experiencias, que se han ocultado y vivido en soledad.

¿Qué significó para ti explorar estas etapas, desde la adolescencia hasta la adultez, de la vida reproductiva de las mujeres en un contexto de desigualdades?

Una de las cosas que a mí me interesaba era validar las experiencias que no se conversan en el discurso hegemónico. Casi siempre nos vamos a los extremos, que es un poco como idealizar o vilificar las cosas, lo que yo quería validar era las experiencias de en medio de estos dos extremos, porque creo que es ahí donde cabemos la mayoría de las mujeres.

Hay algunos temas que son públicos en cuanto a la menstruación y al inicio de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, o pareciera que son muy públicos, sin embargo, dentro de todo esto que nos parece que ya está muy conversado, todavía hay muchísimos tabú y que incluso entre las propias mujeres son cuestiones que no se conversan. Me importaba mucho validar estas experiencias que escondemos por vergüenza o por desaprobación social.

Para ti, ¿por qué crees que es importante hablar de la corporalidad femenina en la literatura?

El cuerpo me interesa mucho al escribir. Para mí la primera herramienta de la escritura es el cuerpo, porque todas las cosas pasan, primero, por el cuerpo. Algo que me interesaba mucho en esta novela, concretamente, era la empatía, y la empatía sólo se consigue con el cuerpo.

La función del cuerpo en la literatura tiene que ver con que las escritoras tenemos cuerpos, y las condiciones en las que viven esos cuerpos determinan las cosas que nos importan, la manera en que percibimos el mundo y quizá, incluso, las emociones que atraviesan nuestra escritura.

La protagonista de mi novela lo vive en su relación con su propio cuerpo, aunque esa relación a veces pueda ser conflictiva. En general, las mujeres tenemos relaciones muy conflictivas con nuestros propios cuerpos y con los cuerpos de otras mujeres. Nosotras vemos cómo se estigmatizan otros cuerpos, eso nos mantiene siempre preocupadas, lastimadas, y controladas. Lina constantemente está dialogando con su cuerpo.

¿Qué significó para ti narrar lo aparentemente privado como un acto político?

Lo que no está pensado para decirse en público lo tomé en aras del humor, ese es el material del humor en general. Me interesaba pensar en una historia en la que no se tomaban las cosas tan a la tremenda, quería verlo con un poco de ligereza, con un poco de sentido del humor para que fuera cómodo acercarnos a estas conversaciones y poder abrirlas.

Esta novela, con sus toques de comicidad, también habla de resistencia, ¿qué relación existe entre el cuerpo y la resistencia?

A mí me llamaba mucho la atención esa frase que se usaba en las telenovelas: “Es que fulanito ya la hizo mujer, o la hizo su mujer”.

Significaba que si tú tenías relaciones sexuales con un vato te convertías en mujer, como si él tuviera el poder de hacerte madurar en un simple acto. Y eso a mí me daba mucha risa porque yo pensaba “no, los hombres no te hacen mujer”. Otras mujeres nos hacen mujeres, porque aprendemos a serlo imitando ciertos roles y conductas socialmente impuestos. Eso lo aprendemos de otras mujeres.

En ese sentido, lo que dices de las resistencias se conecta con Lina, ella siente la presión de cumplir roles de género y expectativas sociales, pero siempre termina ganando su propio deseo. Aunque sus decisiones no sean necesariamente las mejores, se deja llevar más por lo que quiere que por lo que se espera de ella.

Otra forma de resistencia en el libro tiene que ver con el acompañamiento: en la adolescencia, con las amistades circunstanciales; y en la edad adulta, con las amistades que haces a pesar de las diferencias. No tienen que pensar lo mismo ni querer lo mismo para apoyarse como mujeres en el camino. Creo que esas resistencias son también formas auténticas de existencia que nos quedan a las mujeres. La presión siempre va a estar, pero siempre tenemos la oportunidad de tener la última palabra.

En las resistencias se entrelazan los cuidados. ¿Cómo tejes el cuidado en la novela?

Para que un vínculo afectivo sea auténtico siempre tiene que existir el cuidado. El cuidado sostiene los vínculos. Una de las cosas que las lectoras me han señalado es la relación entre Lina y su mamá, queda claro que no es perfecta, que hay cierta distancia. Incluso el papá en algún momento hace un esfuerzo por entenderla, pero cuando se le agotan los recursos ya no está tan dispuesto a continuar.

A mí me interesaba reflexionar sobre la relación entre el cuidado y la libertad o autonomía con la que elegimos a quién y cómo cuidar. Esa decisión es determinante en cómo se vive el cuidado.

La mamá de Lina representa a una generación a la que simplemente le dijeron, “te toca cuidar porque eres mujer”. Y, claro, tarde o temprano pesa. Por otro lado, Elisa —hermana de Lina— representa a una maternidad más azarosa, pero que disfruta del cuidado. También es cierto que hay mujeres que desean cuidar, ser madres, pero no pueden por falta de red de apoyo, condiciones económicas o temas de fertilidad. Y eso también tiene una barrera económica: los métodos de apoyo a la fertilidad no están al alcance de todas.

Por eso me interesaba cuestionar esa relación tensa entre cuidado y libertad, que además no solo es de género, sino también de clase.

Por:

Por: