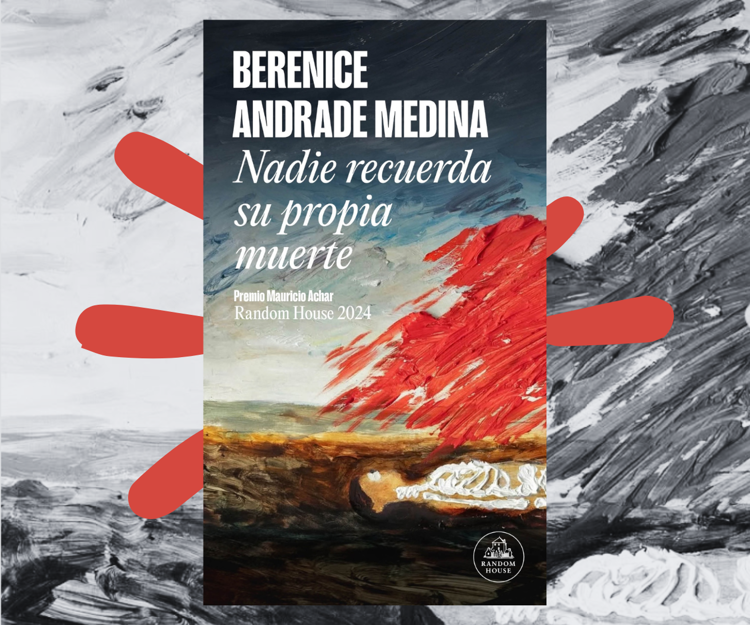

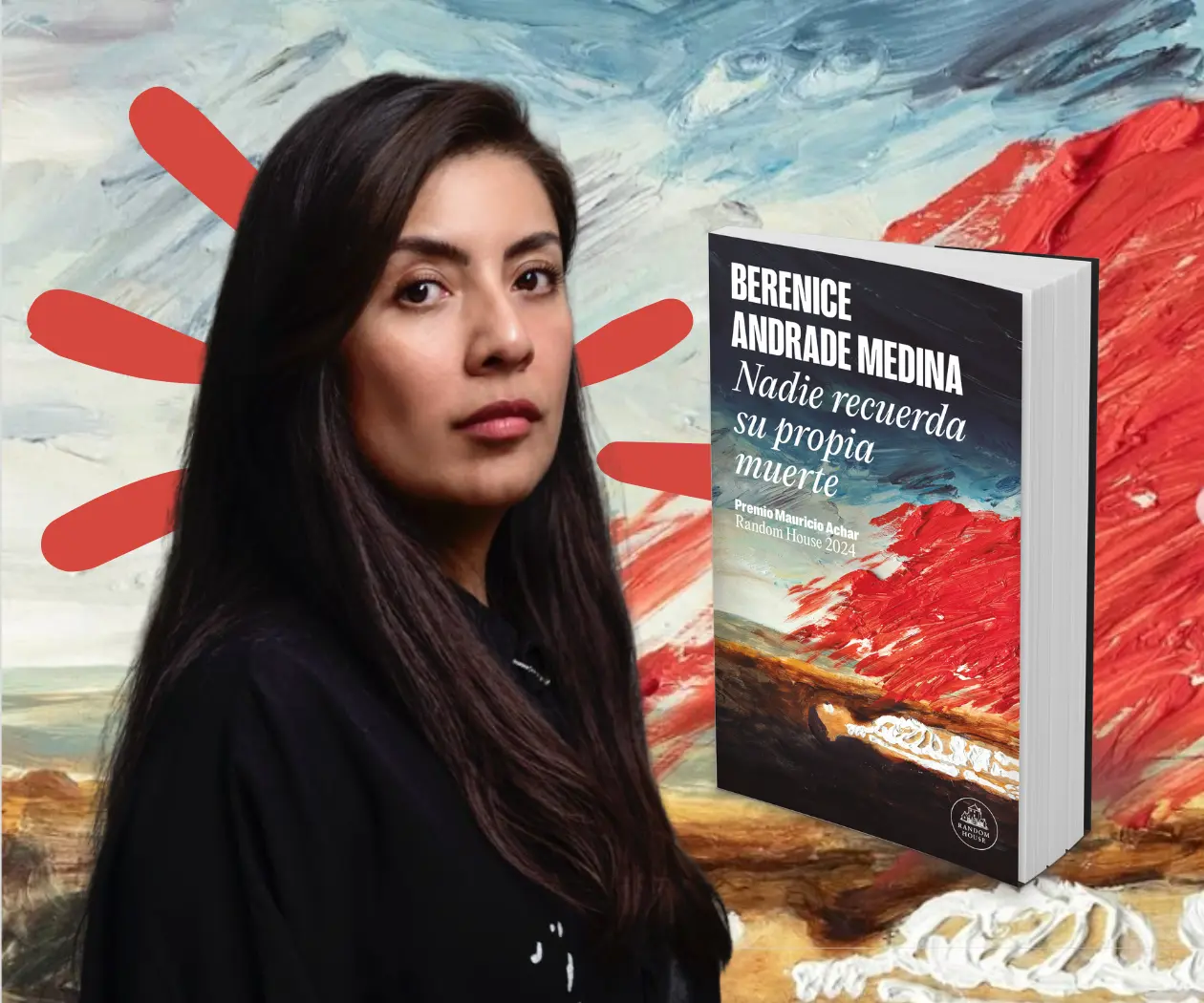

¿Qué sucede cuándo el mundo rural se entrelaza con la psiquiatría moderna? Nadie recuerda su propia muerte (Random House, 2024) de la escritora con raíces oaxaqueñas, Berenice Andrade Medida, explora los trastornos mentales, el misticismo y suspenso dentro del México rural de sus recuerdos.

La novela cuenta la historia de Gregoria, una mujer que regresa a Reforma de Pineda, una comunidad localizada al sureste del Istmo de Tehuantepec, y pueblo natal de sus abuelos, Papá Chaía y Mamá Goya, después de sospechar que “se está volviendo loca”, o al menos, eso es lo que le dice la maldición que ha atormentado a su familia durante tres generaciones y que a todos se ha llevado a la tumba.

“¿La locura se hereda como las maldiciones? ¿Con qué se curan las brujerías de los genes?”, abre la novela. Con esta frase, Andrade Medina plantea el augurio de Gregoria, su protagonista, y la sumerge en una serie de vicisitudes que sólo se pueden explicar como maldiciones generacionales.

Así, Reforma de Pineda, lugar maldito, de mal augurio, se convierte en el epicentro de una conversación urgente: ¿Cómo se viven los trastornos mentales en el México no centralizado, el que está alejado de todo, pero cerca de las maldiciones?

Desde el primer contacto con el libro, adornado con la pintura Bajo Tierra de la pintora Lucía Vidales, la pluma de Andrade Medina envuelve. Una vez que la lectura comienza, no termina hasta la última página, después de ese momento, de la interacción con el libro-objeto mientras se lee la última oración de la novela, Nadie recuerda su propia muerte se almacena en los pensamientos posteriores a su fin material y temporal.

El misticismo que se entrelaza con la salud mental femenina

En entrevista con La Cadera de Eva, Berenice Andrade Medina, relata que su inspiración surgió de su propia experiencia con la ansiedad y de la curiosidad por explorar cómo se galopan los pensamientos de una mujer que vive con un trastorno mental.

Su interés, explicó, fue situar esa experiencia en un contexto donde conviven las creencias populares o mágicas con la mirada racional de la psiquiatría, y mostrar cómo ambas perspectivas dialogan, atravesadas por las tensiones, en la forma en que se perciben los trastornos.

“Mi intención era plantear una historia en la que ambos pensamientos, que son contradictorios, pudieran convivir de una manera a veces armoniosa, a veces un poco dañina, pero ahí presentes, juntos como en la cotidianidad de muchas y muchos mexicanos y latinoamericanos”.

De esta forma, Andrade Medina, galardonada con el Premio Mauricio Achar-Random House 2024 por su primera novela, aborda el trauma transgeneracional desde una perspectiva muy femenina, dialogando con la idea de que las enfermedades mentales en mujeres se atribuyen a la “locura” o a estar “embrujadas”.

Aunque la autora no se propuso una crítica explícita, la novela muestra implícitamente cómo el heteropatriarcado ha vulnerabilizado a los personajes femeninos.

“Quise que la novela por sí misma lo planteara sin hacer enunciaciones explícitas. Entonces sí se muestra, por ejemplo, como Mamá Goya era la loca, la guicha, pero Papá Chaía, que no se habla de qué trastorno tenía, aunque posiblemente era esquizofrénico, se le ve más bien como un hombre valiente y bravo", dice Andrade Medina, y continúa: “Era necesario plantear el estigma que la madre de Goyita sufría por ser una mujer sola, por ser una madre soltera. Incluso en este planteamiento de la posible maldición, a ella la señalan como la primera víctima por ser la más ‘puta’”.

Además, la novela explora la posibilidad de que Gregoria —o como menciona con cariño la escritora en entrevista, Goyita—, un personaje solitario y anestesiado que ha perdido la capacidad de amar y sentirse amada debido a la muerte de su madre, pueda recomponer sus capacidades afectivas a través de su embarazo para brindar los cuidados y afectos que ella misma no recibió durante su infancia.

En palabras de la autora

Desde una mirada que pone al centro de la novela el género, ¿cómo fue para ti dialogar con la idea del trauma transgeneracional y las maldiciones?

La relación madre e hija se centra en la pérdida y cómo esta lleva a una depresión profunda que cambia la personalidad y destruye la autoestima de la hija. Esto tiene un origen muy personal, mi relación con mi madre, quien fue mi principal cuidadora y educadora. Quise honrar eso en el libro sin hacer crítica explícita, pero exponiéndolo.

Los personajes podrían ser cualquier persona de México, muchas han sido criadas sólo por sus madres. Cuando Goyita pierde a su madre, la crianza recae en la abuela, quien también asume la responsabilidad pese a su edad. Esto refleja cómo funcionamos socialmente en la crianza, la pérdida y la recomposición de nuestras vidas a partir de construcciones sociales lideradas por figuras femeninas.

Reforma de Pineda forma parte de tu infancia y también es el marco identitario de la novela, ¿cómo retomas los elementos tradicionales para plasmarlos en la novela?

Voy a orillarme a la cursilería, pero lo que hice fue escuchar mis recuerdos. Viví un tiempo con mis abuelos en Reforma de Pineda cuando era niña. A diferencia de Goyita, mi experiencia fue muy bonita, idílica. Yo era una niña muy cuidada, muy amada, me iba todos los días en bicicleta a la escuela.

Y si bien Reforma es un lugar con fuertes problemas de marginación y carencias económicas, también es un lugar que conserva su tejido social, y espero que siga siendo así. Muchas comunidades en México han sido rasgadas en su corazón social por la corrupción, el crimen organizado, la violencia. Reforma de Pineda todavía conserva mucho de su esencia comunitaria y espero que así siga siendo siempre.

Por eso la oralidad que se manifiesta en el libro no se siente impostada, porque no es algo que yo haya inventado, es algo que está ahí. Por supuesto que hay dramatizaciones y exageraciones en la novela que no necesariamente le hacen justicia a Reforma o que pueden pintarla de una manera distinta. Y lo he contado, porque ceñirse totalmente a la realidad es limitante y, además, esto no es un trabajo periodístico.

Elegiste alternar entre primera persona, para el presente emocional de Goyita, pero también en tercera persona para hablar del entorno familiar, ¿por qué tomaste esta decisión y qué reto supuso hacer este contraste para abordar el duelo, la identidad y también el terror psicológico?

Al principio, cuando todavía no sabía bien hacia dónde iba a llevar la historia, empecé a narrar todo en tercera persona. Después me di cuenta de que la experiencia de Goyita era claustrofóbica, porque ella lo expresa, se siente atrapada en sí misma, en su sistema nervioso.

La tercera persona ampliaba demasiado la visión y yo necesitaba cerrarla, transmitirle al lector y a las lectoras esa mirada reducida, la sensación de que Goyita no veía más allá de sus narices.

Ahí comprendí que era mejor trabajar desde la primera persona, porque así Goyita podía hablar directamente desde su experiencia. Para el resto de la historia, en cambio, cuando se habla de sus ancestros o de lo que sienten los demás, sí era necesario ampliar la mirada: colocar una toma más abierta que nos llevara a Reforma, a todos sus rincones, y también a viajar atrás en el tiempo.

¿Cuál es la diferencia principal que encuentras al transitar entre la escritura completamente periodística a la novela?

Evidentemente, ceñirse a la realidad, apegarse lo más posible a ella, es lo principal. Recuerdo que cuando hacía trabajos periodísticos intentaba siempre respetar lo que veía, los datos que encontraba y lo que me decían las distintas fuentes.

Debo confesar algo, cuando era estudiante de periodismo, la verdad es que fui muy mala estudiante.

En toda mi carrera periodística nunca tuve problemas de desmentidos porque fui muy fiel a los preceptos del oficio. Sin embargo, siempre sentí cierta limitación. Me interesaba mucho el periodismo narrativo y, al momento de escribir, aparecía esa sensación de no poder soltarme por completo. La ficción, en cambio, sí lo permite.

Con esto no quiero decir que la ficción sea mejor que el periodismo, son dos cosas muy distintas. Siempre estaré agradecida con mi paso por el periodismo y espero tener la oportunidad de volver. Pero, al menos en mi caso, la ficción me da una libertad distinta, porque lo que más disfruto es imaginar historias y dejarme llevar por ellas.

¿Esta exploración narrativa y mística te empujó a conocer algo que no sabías al inicio?

Este proceso me reafirmó que soy escritora y me permitió descubrir capacidades que no esperaba encontrar al inicio. Descubrí que vale la pena tomarse en serio.

Por:

Por: