Mientras platico con mi abuelo, Tiburcio, de 75 años de edad, recuerda que comenzó a aprender español a los 12, cuando tuvo que dejar Santa María Tlahuitoltepec —en plena Sierra Mixe, donde florece el ayuuk— y recorrer más de 110 kilómetros hasta la ciudad de Oaxaca.

“¿Yo no sé quién me metió la idea de que la vida era mejor lejos de casa?”, me dice mi abuelo, entristecido tras la memoria de lo complicado que fue para él aprender el español. Durante sus años de educación primaria, vivió en un internado con niños (todos hombres) de diferentes regiones de Oaxaca. Todos hablaban diferentes lenguas, desde el zapoteco hasta el mazateco.

En sus memorias algo era claro: nadie entendía al otro con la palabra y, quienes hablaban español, no escondían su desprecio por aquellos cuya lengua nativa fuera una de las 16 lenguas indígenas maternas que existen en Oaxaca.

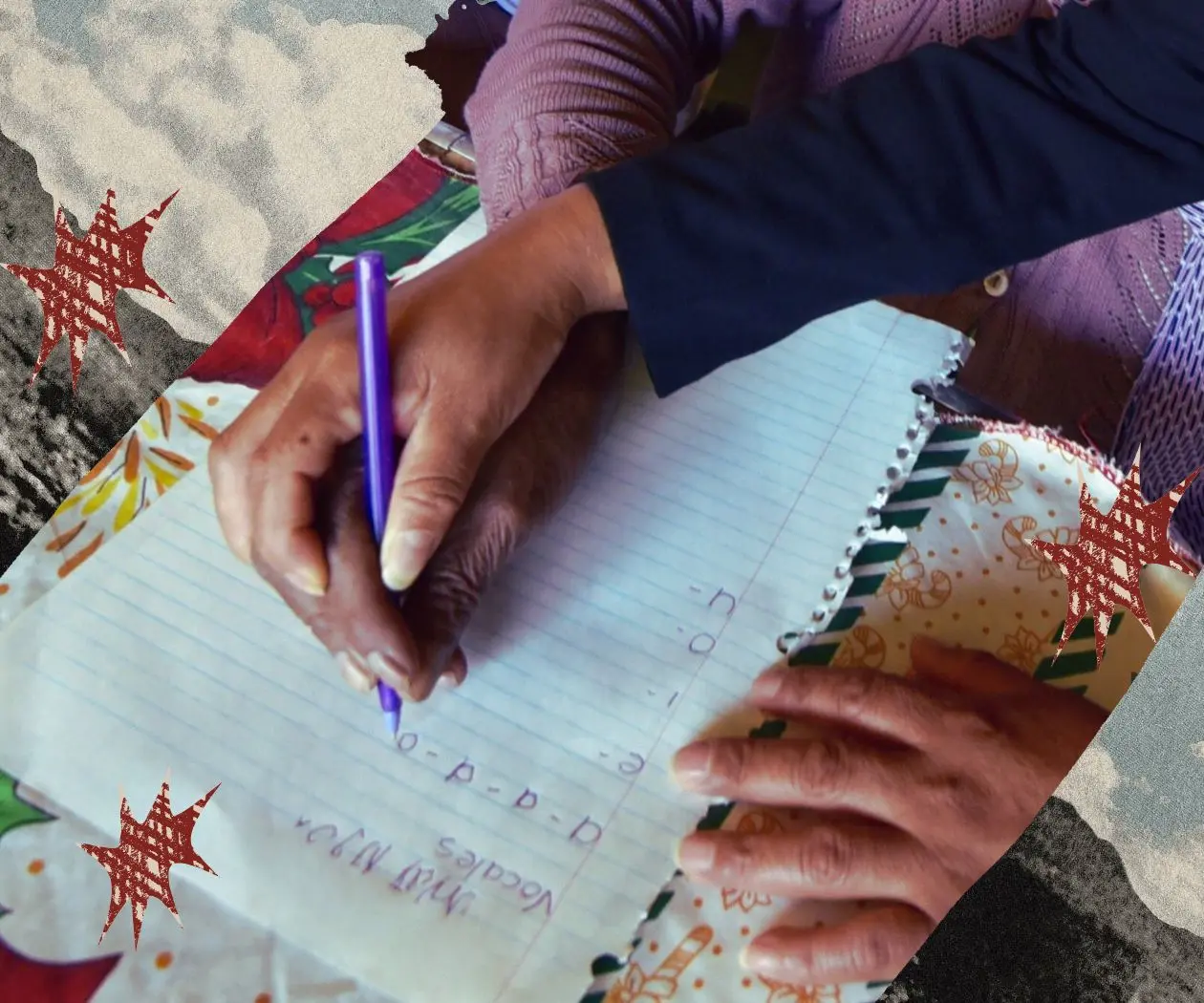

En el internado, el español era una obligación que significaba “progreso”. Aunque en él comenzó a escribir y leer dentro del instituto, el modelo de alfabetización era exclusivo para el español pues, hasta el día de hoy, nadie le instruyó para leer ayuuk, sino que aprendió tras la necesidad de expresarlo en un sistema de escritura.

Cuando la alfabetización y la colonialidad van de la mano

De acuerdo con datos del Inegi de 2020, en México, la tasa de analfabetismo en México se redujo de manera significativa: solo el 4.7% de la población de 15 años o más no sabe leer ni escribir, lo que representa alrededor de 4.4 millones de personas.

De acuerdo con Emilio Ruiz, coordinador adjunto de comunicación en Racismo MX, la alfabetización se refiere a la enseñanza de la escritura y la lectura, sin embargo, con el tiempo, el uso de la palabra se ha extendido para abarcar distintos tipos de aprendizaje.

Esta noción no es neutra: está profundamente ligada a estructuras coloniales y eurocéntricas. La propia palabra “alfabetización” proviene de “alfabeto”, que a su vez deriva de las letras griegas “alfa” y “beta”, lo que demuestra que la idea misma ya está centrada en una perspectiva europea.

Mucha gente utiliza el término “alfabetización” en un sentido más amplio para referirse simplemente a la acción de enseñar a hacer cualquier cosa, pero uno de los grandes conflictos llega cuando se asume que todas las personas aprenden de la misma manera y deben aprender lo mismo, ignorando que un idioma diferente conlleva también una forma distinta de pensar y aprender.

La idea de alfabetización en México históricamente ha estado ligada al dominio del español como lengua única de enseñanza. Bajo esta lógica, hablar, leer o escribir en una lengua originaria no se considera “alfabetización”, sino un obstáculo que debe superarse.

Mi abuelo aprendió a leer y escribir en español y, desde la institucionalidad del Estado, se podría considerar un caso de éxito más pero, ¿qué nos dice la alfabetización cuando diluye tu identidad y favorece la supremacía de otra cultura?

Y es que mientras la tasa nacional de analfabetismo ha disminuido, los niveles siguen siendo más altos en comunidades indígenas y rurales. Allí, la alfabetización suele medirse únicamente por la capacidad de usar el español escrito, lo que ignora la riqueza de otras formas de comunicación.

“Mucha gente ha dejado de hablar sus lenguas para no seguir enfrentando discriminación, si solo hablas tu lengua materna, es probable que no puedas acceder a ciertos servicios como salud, como justicia, a otras formas de educación”, dice Emilio. Y continúa:

“(La alfabetización) borra tu historia, borra las cosas por las que ha pasado su familia, por las que ha pasado su comunidad y a la vez le facilita al Estado seguir borrando, desplazando, y haciendo como si todos fuéramos iguales para él”.

Desde las comunidades indígenas es claro, una estrategia de homologación cultural de la herencia colonial.

Este enfoque se convierte en un problema en contextos como el mexicano, donde, como en el instituto que vio crecer a mi abuelo, la diversidad cultural y lingüística es vasta y diversa.

Consecuencias de la alfabetización hegemónica

Hace un par de semanas compré un par de tlacoyales nuevos hechos de lana y traídos a la Ciudad de México desde la Sierra Mixe. Busqué en mis memorias y me di cuenta que no conocía su nombre en ayuuk.

Cuando mi abuelo intentó recordarlo y no dio con la palabra se materializó frente a mí una de las consecuencias más comunes al imponer un modelo único de alfabetización que prioriza el español: el abandono de la lengua materna.

Mi abuelo conversa constantemente con sus hermanos en ayuuk pero, de vez en cuando, olvidan algunas palabras y terminan diciendolas en español. La realidad es que esta no es la única forma en la que se manifiestan los rezagos sociales y culturales, pues la alfabetización, entendida desde esta perspectiva hegemónica, implica varias consecuencias:

Imposición de un idioma superior: aunque en México se hablan 68 lenguas indígenas (sin contar sus variaciones), el español es considerado el idioma “nacional” y se posiciona como superior. La alfabetización tradicionalmente se enfoca en enseñar a leer y escribir en español.

Homogeneización del pensamiento: al enseñar un idioma, no solo se transmiten la lectura y la escritura, sino también la forma de pensar, percibir el mundo y comunicarse que viene con las raíces de ese idioma. Esto valida ciertos “cosmo-sentires”, es decir, formas de sentir y entender el mundo, por encima de otros.

Borrado de otras identidades: la narrativa del mestizaje, que promueve una supuesta igualdad, en realidad contribuye al “desborramiento” de identidades no hegemónicas o que no se ajustan al pensamiento europeo. Al priorizar el español, se obliga a dejar atrás lo que no se considera suficientemente bello o importante, como las lenguas y tradiciones indígenas.

Crear nuevas pedagogías

Antes de sentarme a escribir esta nota adquirí los libros Lo lingüístico es político (Ona Ediciones, 2023) y La conquista en el presente (La Cigarras, 2021), ambos de la lingüística mixe, Yásnaya Aguilar, una mujer que ha revolucionado el mundo de lingüístico y que a través de su trabajo combate la idea de que las lenguas indígenas son “dialectos” sin derecho a una gramática o un sistema de escritura propio, algo que, por mucho tiempo creyeron mis abuelos al referirse a su lengua como un dialecto que no tenía el mismo peso que el español.

Aunque al día de hoy reconocen su lengua como tal, en ocasiones se refieren a él como dialecto, una huella del borrado sistemático.

De casos como este surge la necesidad de crear nuevas pedagogías para contrarrestar el modelo que impone una única forma de pensar y aprender.

La clave es reconocer que un idioma diferente implica una manera distinta de entender el mundo, por lo que Ruiz recomienda que es imprescindible estructurar y sistematizar la enseñanza de las lenguas indígenas, crear nuevos materiales educativos como libros y otros materiales didácticos en lenguas originarias, y proponer pedagogías que respeten las diferentes formas de aprender.

Sin embargo, esto no será posible sin la responsabilidad del Estado, pues las acciones comunitarias por sí solas tienen un alcance limitado, especialmente al interactuar con las instituciones públicas.

Por ello se debe garantizar el acceso a servicios básicos en lenguas indígenas, especialmente en cuanto a la implementación de traductores e intérpretes en espacios esenciales como hospitales y procesos legales, cumplir con la legislación existente e invertir recursos y dejar de tratar a todos como si fueran iguales.

Así, la lucha por una alfabetización justa requiere un trabajo conjunto las comunidades deben continuar creando y enseñando desde sus propias perspectivas, mientras presionan colectivamente al Estado para que cumpla con su responsabilidad de garantizar los derechos lingüísticos y el acceso a servicios en igualdad de condiciones.

Por:

Por: