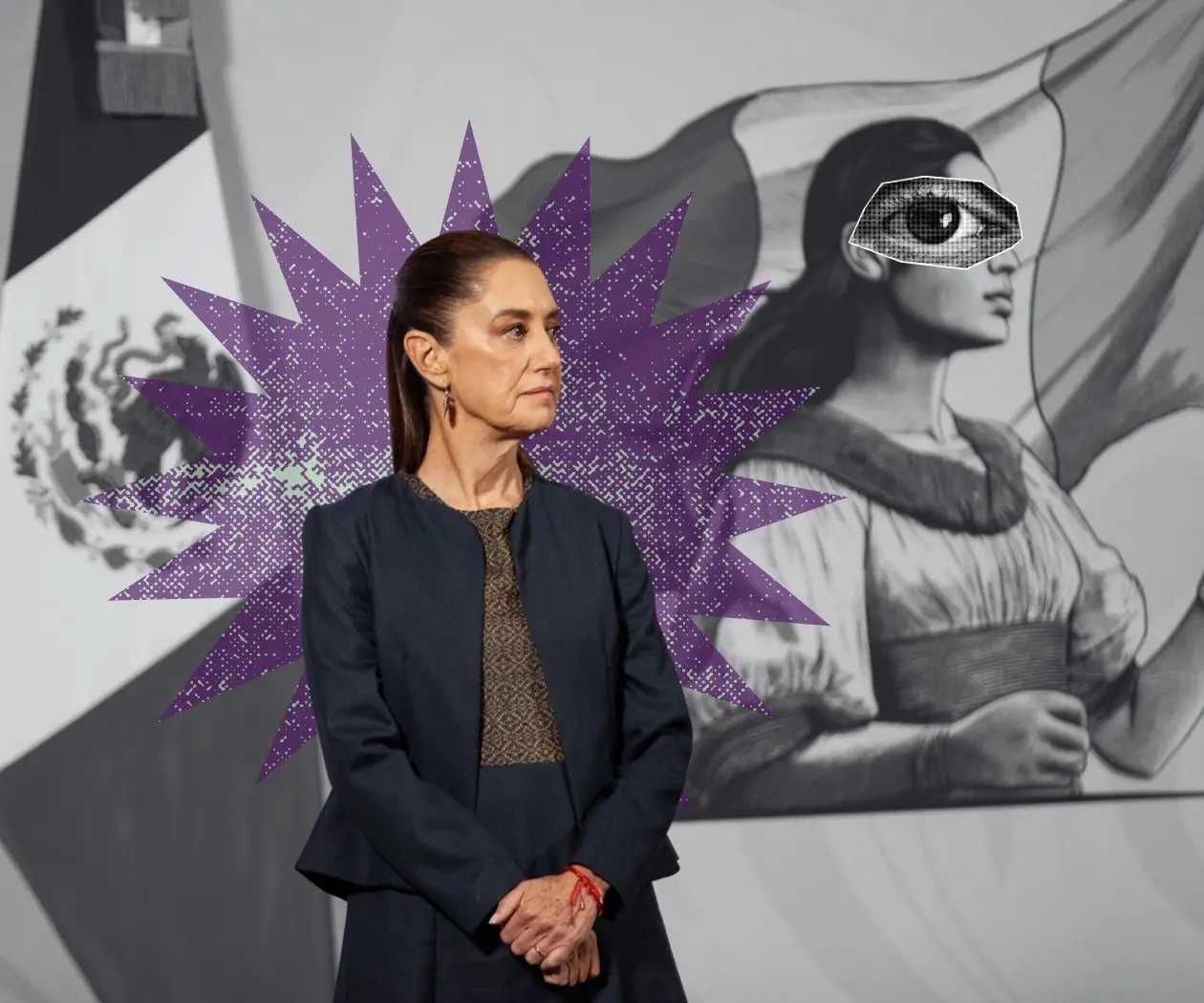

La imagen circuló en minutos. Durante un recorrido en el Centro Histórico, un hombre se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum y la tocó sin su consentimiento. Ella retrocedió, el escolta intervino. La escena es dolorosamente familiar para millones de mujeres. ese contacto no pedido, el cuerpo que se tensa, la incomodidad. Pero lo que vino después dice más de este país que el incidente mismo.

Porque en vez de reconocer el acoso, muchas personas se apresuraron a minimizarlo, justificarlo o simplemente a dudar de que hubiera pasado. Como si no lo viéramos a diario. Como si no lo viviéramos todas.

Antes de hablar del acoso, la conversación pública se desvió hacia otro lado. "Es un montaje", dijeron. "Está actuado". "La presidenta lo usó como distractor". El hecho ocurrió días después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crimen que generó enojo y tensión política. En ese clima, hubo quienes prefirieron ver una estrategia política antes que la violencia sexual.

Negar lo ocurrido importa porque normaliza aquello que miles de mujeres enfrentan a diario sin cámaras y sin respaldo institucional. En lo que va del año, 9 mil 930 mujeres han denunciado acoso u hostigamiento sexual en México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Ciudad de México concentra la cifra más alta, con 1,107 casos.

Pero las denuncias solo registran una parte mínima del problema. Según la ENDIREH, el 45.6% de las mujeres mexicanas ha sufrido violencia sexual en espacios públicos. Casi la mitad del país. El silencio, la incredulidad social y la normalización son, en sí mismas, parte de la violencia.

Nombrar lo ocurrido como “acoso” es, en sí mismo, una forma de encubrir la violencia. La abogada Leslie Jiménez lo advierte con claridad. Lo que vivió Sheinbuam fue abuso sexual, porque hubo contacto corporal con connotación sexual sin consentimiento.

Nombrar la violencia con una palabra más suave es una forma de rebajarla, de diluir la responsabilidad, de proteger al agresor y de sugerir que lo sucedido no es tan grave. Y si algo está en disputa hoy es justamente el derecho de las mujeres a nombrar la violencia como violencia.

Cuando el Estado, los medios o la opinión pública minimizan el tipo penal, lo que están diciendo es que la violación de un cuerpo puede ser negociable, interpretable, “no tan grave”. Esa confusión no es semántica: es estructural. Es el mismo mecanismo que permite que las denuncias se archiven, que las víctimas sean desestimadas y que la impunidad siga siendo la regla. Si no nombramos la violencia como lo que es, lo único que se garantiza es que siga ocurriendo.

Pese a todo, hubo quien justificó la agresión alegando que el hombre estaba "borracho". Pero el estado del agresor no cambia nada. El consentimiento no se suspende, no se negocia, no depende de la intención del otro. Si alguien toca un cuerpo sin permiso, es acoso. Lo demás son excusas para no nombrar la violencia.

Tras la agresión, Sheinbaum presentó una denuncia y dijo algo que resonó: "Si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con las jóvenes mujeres en nuestro país?"

La pregunta no buscaba conmover sino señalar lo evidente: el cargo no exime del género. Ni el poder político protege del poder patriarcal.

La frase activó una memoria colectiva. Las redes se llenaron de testimonios. Pero esta vez no fue bajo la etiqueta #MiPrimerAcoso, como en 2016, cuando miles de mujeres rompieron el silencio al narrar sus primeras experiencias de acoso sexual. Aquella campaña marcó un punto de inflexión. Ocho años después, lo que volvió no fue la confesión sino la ironía amarga de quienes han sido puestas en duda demasiadas veces: #MiPrimerMontaje.

También está el problema legal: solo 19 estados han tipificado el abuso sexual de manera completa. Nueve lo contemplan de forma limitada. Cuatro ni siquiera lo reconocen explícitamente. Esta desigualdad no es un asunto técnico: se traduce en mujeres que pueden denunciar y mujeres que no.

En respuesta, la Secretaría de las Mujeres presentó el Plan Integral contra el Abuso Sexual, que busca homologar definiciones y agilizar procesos de denuncia. Es un paso necesario, pero insuficiente si la sociedad y las instituciones siguen asumiendo que las mujeres exageran, inventan o confunden.

La discusión nunca fue sobre el video. La discusión es sobre la credibilidad.La pregunta es brutal: si una presidenta necesita pruebas para que le crean, ¿qué le piden a una mujer que no tiene cámara, ni escolta, ni cargo?

Por:

Por: