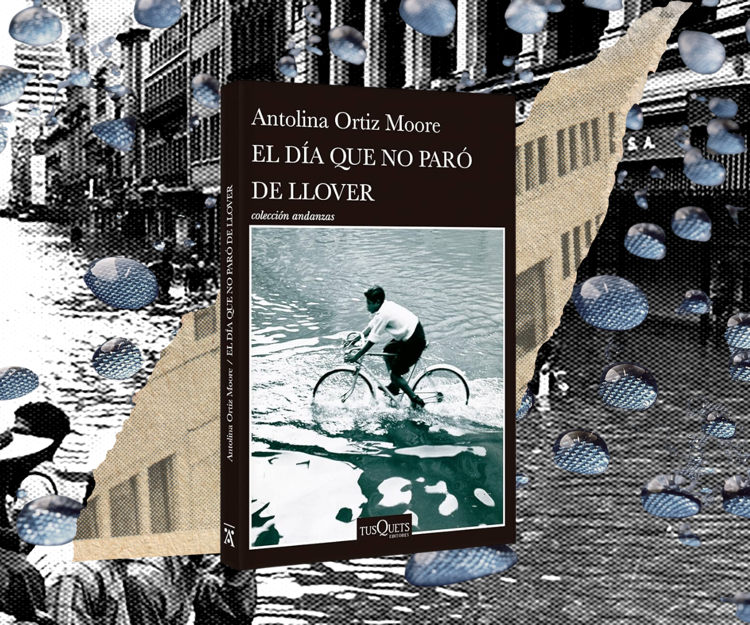

Hay novelas que nacen desde la tormenta. El día que no paró de llover (Tusquets, 2025), de la escritora mexicana Antolina Ortiz Moore es un relato torrencial que arrastra consigo la memoria de lo perdido.

Cuando abrí la novela, y las primeras gotas de lluvia tocaron el asfalto —dentro y fuera del libro—, supe que esta era una historia sobre las vidas que aprenden a sobrevivir bajo un cielo que parece eternamente gris, en donde los recuerdos se inundan y el silencio, inmenso, se diluye en el agua.

“La ciudad estaba construida sobre un lago y era cuestión de tiempo que los ríos entubados volvieran a reclamar la tierra que les habían arrebatado”, relata Antolina Ortiz Moore en la página 47 del libro, haciendo referencia a la inundación masiva de 1951, tiempo en el que si sitúa la historia. Mientras, con la novela entre mis manos, la Ciudad de México parece recordar y se inunda mientras atravieso la capital del país hacia el sur.

No parece coincidencia que la lluvia está hablando a través de las palabras de la escritora Antonia Ortiz Moore, originaria de la Ciudad de México.

“El agua en la novela no representa solamente una inundación, representa algo que nos está llegando al cuello y nos está ahogando. Lo junté con el tema de los desaparecidos y de los feminicidios que en los años cincuenta no tenían un nombre” explica Antolina Ortiza Moore en entrevista con La Cadera de Eva, y añade: “Ahora ya lo hemos nombrado, hemos nombrado este terror social que hemos estado viviendo en México desde siempre”.

La inundación que inspiró a Ortiz Moore

La novela está ambientada en la Ciudad de México durante la década de 1950, una época impresionantemente bulliciosa para México. Ortiz Moore la considera un “momento bisagra” con un antes y un después, cuyo impulso todavía resuena en las calles de la ciudad.

Un elemento clave de la ambientación es un evento histórico real: una tormenta e inundación masiva que ocurrió en 1951 y de la que la ciudad tardó meses en recuperarse. La autora se inspiró al encontrar fotografías impactantes de la época que le recordaron a las inundaciones actuales, lo que la llevó a preguntarse por qué su padre nunca le había hablado de este suceso tan importante, pues esa fue la época que lo vio crecer.

El conocido “milagro mexicano”, una época de crecimiento económico sin precedentes para el país, yace en el fondo de la novela como una de las problemáticas de las que no se hablaba, como los derrames petroleros que afectaron a las familias y contribuyeron a las inundaciones

Una época de silencios históricos

La década de 1950 también fue un periodo de gran efervescencia cultural, y la novela busca retratar esta riqueza a través de pequeños guiños a la música, a la época de oro del cine mexicano y al apogeo de la radio, un medio de comunicación fundamental en la ambientación de la novela.

Así, Ortiz Moore utiliza la descripción de radionovelas como “sonido de fondo” constante en la vida cotidiana que fascinaba a la gente con sus dramas, amoríos y desamores.

A pesar de la desbordante proliferación sociocultural de la época, las calamidades que enfrentan los personajes de la novela están empapados de silencios históricos como la normalización de la violencia contra las mujeres, los feminicidios que aún no se nombraban y las desapariciones.

"La información desapareció junto con las mujeres”, dice Ortiz Moore, recordando la exhaustiva investigación que ejecutó para escribir la novela.

Y es que aunque Ortiz Moore no nombra el conflicto sociopolítico de la década, estos son evidentes: el machismo sistémico, la migración y el desplazamiento, la discriminación, el acoso sexual, el maltrato infantil, la crisis climatica.

Antolina, leí la novela mientras la CDMX ha estado inundada, fue una paradoja muy curiosa. ¿De dónde surge la inspiración para contar esta historia?

Casi hice pacto con Tláloc para que lloviera. Cuando lo estaba escribiendo también; lo escribí en Montreal, y es muy chistoso porque también estuvo lloviendo mucho mientras lo hacía acá. La idea del libro, yo creo que surge mucho de mi nostalgia de México. Llevo 25 años viviendo fuera de la ciudad y hay muchas cosas que se convierten en nostalgia. Que las extrañes o no las extrañes es difícil decirlo, porque sí se transforma esa nostalgia y se convierte en extrañamiento. Y al final acabas haciéndolo un poquito romántico porque no lo tienes que enfrentar todos los días, como el tráfico, que se menciona en el libro, y otras cosas.

Me puse a investigar los años 50, que es un poquito la época en donde mi papá era joven, no niño tal cual, pero sí joven, y conforme investigaba me di cuenta de que nunca me había platicado sobre algo muy importante, que fue justo la tormenta, que sucedió en el 51.

Entonces yo me puse a pensar “¿por qué mi papá no me lo había contado?”. Él ya falleció, entonces no tengo forma de preguntarle, pero conforme seguí investigando sobre los 50, se fueron hilando varios temas, varias historias, y también me fui dando cuenta de los parecidos con la actualidad.

Ahí surgieron varios personajes que se vuelven inmortales, o más bien atemporales, para los mexicanos. Yo quería meter todo esto dentro de una vecindad que acaba siendo como una isla, donde están reunidos varios representantes de lo que somos como mexicanos. Quería ponerlos a interactuar y tratar de buscar la empatía que nos puede unir y que, en un momento dado, nos puede ayudar a enfrentar dificultades tan grandes como las que se vivieron en los 50 y como las que ahora enfrentamos.

Es como un espejo de la historia, lo que fuimos y lo que somos. Y gracias a lo que fuimos hemos podido superar muchas cosas, y podremos superar muchas otras. Esa era la intención con el libro.

¿Cómo enlazas la lluvia con la metáfora de la inundación, del ahogo, con los malestares que atraviesan a cada uno de los personajes de la novela?

Cuando empecé a escribir sobre la lluvia y la historia empezó a fluir un poquito, yo ya tenía un esquema de hacia dónde quería ir. No fijo, pero sí una estructura sobre la cual construir. Me fui dando cuenta de que los personajes tienen que evolucionar, y de alguna manera, el agua o la tormenta es el elemento que los va a sacar de su centro y que los va a hacer evolucionar dentro de la narración.

El agua en la novela no representa solamente una inundación, representa algo que efectivamente nos está llegando al cuello y nos está ahogando. Ahora ya lo hemos nombrado, hemos nombrado este terror social que hemos estado viviendo en México desde siempre. Y justo en el libro no le pongo un nombre como tal: en primera, porque no lo tenía; en segunda, porque de alguna manera en México, al menos así lo interpreto y lo vivo yo, acaba sin tener nombre.

Yo creo que la novela lo que hace es abrir un diálogo. Y ya cada quien sabrá hacia dónde llevar ese diálogo. Eso es lo que busqué a través de la tormenta, que no para, un diluvio que inunda todo. Y, de alguna manera, la vecindad es como una isla, pero también como un arca, donde la gente puede salvarse de esa situación si logra comunicarse.

¿Qué significó para ti retomar ese episodio de la historia de México y transformarlo en un libro que recupera aquello que casi no se nombra, en particular la violencia contra las mujeres y los feminicidios a través de Inés, un personaje que me gustó mucho?

A mí también me gusta mucho ese personaje. Fíjate que es el que más trabajo me costó escribir. Sufrí muchísimo con ella porque no sabía cómo hacerlo para que fuera auténtica y real, ese personaje que está peleando tanto consigo misma, está tratando de no desesperarse, de no morirse de tristeza en su lucha.

Y fíjate que es una maestra que está queriendo forjar, dar los elementos de un cambio en sus alumnas. Yo creo que es super importante entender esto, que la educación es un punto clave. Y ella es un personaje que ha sido rechazado socialmente desde la estructura rígida, tradicional, familiar, y tiene que reinventarse.

En ese sentido, yo quería que Inés fuera un personaje muy fuerte, y sí lo es, pero también la vemos con sus debilidades y su fragilidad, que es muy importante. Es un personaje líder, pero también es un personaje que se rompe. Y si no tuviera la ayuda de sus amigas, de sus amigos, de la gente que le escucha, no sería nadie en la novela.

Yo creo que esta novela es una obra en la que todos los personajes son feministas. Todos, de alguna manera, representan una versión de ello.

¿Cómo fue tu proceso de documentación para reconstruir la década de 1950 y, al mismo tiempo, convertir tu novela en una ventana hacia el pasado y hacia la memoria colectiva?

Es una ventana hacia la memoria y también es una ventana hacia nosotros mismos, Yo me crié en una casa de huéspedes, era el negocio de mi papá, y vivíamos mucho con los huéspedes y también con la gente que trabajaba ahí. Yo me la pasaba con las señoras que planchaban, que lavaban, que subían a las azoteas la ropa para colgarla. Y creo que todo el tiempo estaba ese sonido de fondo.

Yo no nací en los 50, para nada; nací en los 70, pero todavía entonces se usaba mucho la radionovela. Yo creo que siempre estaba como sonido de fondo. Ahora tenemos Netflix, tenemos otras cosas, pero al ser humano siempre le han encantado las historias porque es parte de la cuestión creativa, de nuestro colectivo imaginario. A mí me gustaba muchísimo. Te perdías un capítulo y sentías que algo te había faltado en la vida.

Me puse a investigar cómo fue en los 50 y fue un momento extraordinario, y traté de retratarlo. Yo no sé si ahora, porque estamos tan metidos en ello, no lo vemos tanto. Pero en esa época sí parece haber sido algo fuera de lo normal, la cantidad de arte y de cultura que hubo. Y pongo muchos nombres de gente que vivió en esa época, aunque también hay mucho inventado. El hueso de la historia es ficción, pero sí quise basarlo en lo que investigué que sucedió de manera real.

¿Consideras que la literatura tiene la capacidad de abrir esa ventana, de tender un puente entre lo histórico y lo íntimo?

Fíjate que algo muy doloroso al investigar los años cincuenta fue que no encontré mucha información sobre las mujeres desaparecidas. Es como si la información hubiera desaparecido junto con ellas. La violencia contra las mujeres era mucho más permisiva que ahora. Creo que en ese sentido hemos dado un salto cuántico, aunque claro, todavía faltan muchos más por dar. Falta seguir peleando juntas y juntos, como el colectivo que somos.

Como no encontraba información, decidí que los nombres de las mujeres que aparecen en la novela tuvieran relación con lo líquido: agua, mar, algo que fluye. Lo hice para honrar esta inundación que, en realidad, es social. Se trata de violencias sociales terribles que se vivieron.

También aparece mencionada una mujer que fue una asesina que aterrorizó a la Ciudad de México en los años cincuenta, justo en esa época, con todas las consecuencias de los abortos que practicaba. Para los detalles, lean la novela, porque sí hubo mucha investigación detrás.

Creo que una novela, o cualquier obra de arte, toca tanto el inconsciente colectivo como el personal, intentando recuperar esa parte de la memoria que guardamos debajo del tapete. Por eso el arte es tan importante, porque, de manera consciente o inconsciente, logra poner sobre la mesa temas que de otra manera serían invisibilizados.

De alguna manera, los tapones que históricamente provocaron las inundaciones en la Ciudad de México también son una metáfora de los bloqueos que debemos superar para dejar fluir la realidad y quitar esta agua que nos ahoga.

Por:

Por: