¿Qué harías si un día, tu ser querido desaparece, sin dejar rastro, y las autoridades te niegan información o simplemente no lo buscan? Para miles de familias en México, esta no es una pregunta hipotética, sino la desgarradora realidad que enfrentan diariamente.

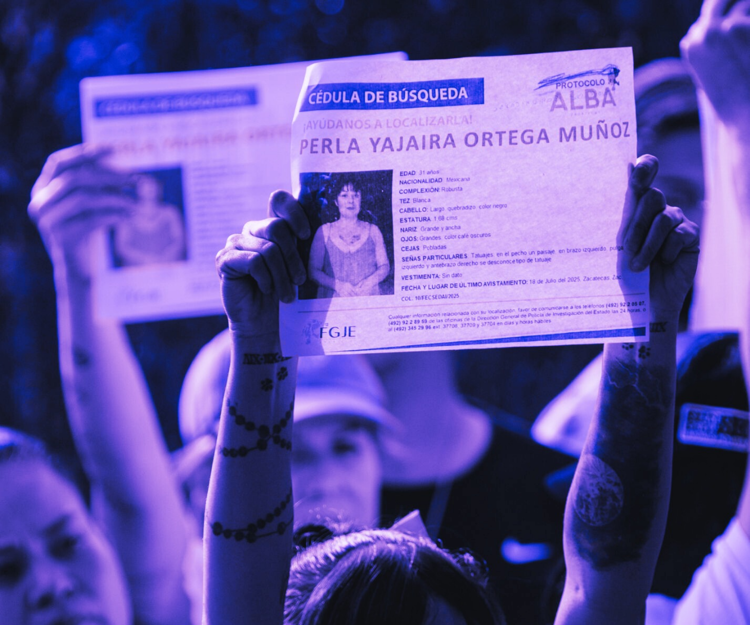

Madres, padres, hijas, hijos, hermanas, hermanos han tenido que aprender a nombrar y entender un dolor que se ha vuelto colectivo: la desaparición. Pero, ¿qué significa exactamente este término tan cargado de angustia y lucha?

La palabra "desaparición" en México abarca realidades complejas y dolorosas, que se han tipificado legalmente de distintas maneras. A propósito del Día Internacional contra la Desaparición Forzada que se conmemora el 30 de agosto es importante comprender estas distinciones para dimensionar la magnitud de esta crisis humanitaria.

¿Qué es una desaparición forzada?

El artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define la desaparición forzada como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".

Esta definición se caracteriza por tres elementos acumulativos:

- La privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada. Es decir, alguien es detenido o secuestrado sin su consentimiento.

- La participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia (consentimiento tácito o implícito) o apoyo. Esto significa que servidores públicos están directamente involucrados, o bien, saben lo que ocurre, lo permiten o incluso lo facilitan.

- La negativa de las autoridades a reconocer el acto de privación de libertad o a revelar la suerte o el paradero de la víctima. Esta negativa es lo que "sustrae a la víctima de la protección de la ley", dejándola en un limbo legal y de seguridad.

La desaparición forzada genera una "doble repercusión paralizante". Para la víctima, que queda totalmente desprotegida ante la ley y frecuentemente sufre tortura y el miedo constante a perder la vida. Para sus familiares, quienes viven en una incertidumbre insoportable, entre la esperanza y la desesperación, buscando respuestas que a veces nunca llegan.

Además, este delito ha sido utilizado históricamente como una estrategia para infundir terror en la sociedad, afectando no solo a los círculos cercanos de la víctima, sino a comunidades enteras.

En ciertas circunstancias definidas por el derecho internacional, la desaparición forzada es considerada un crimen de lesa humanidad. Viola múltiples derechos humanos, como el derecho a la libertad y seguridad, a no ser torturado, a la verdad, a la protección familiar, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, al reconocimiento de la personalidad jurídica y, en caso de muerte, a la vida.

Desaparición cometida por particulares

Aunque la desaparición forzada involucra directamente al Estado, la realidad en México ha hecho necesario reconocer otra forma de desaparición: la desaparición cometida por particulares.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD), expedida en 2017, tipifica este delito. Comete este delito "quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero".

A diferencia de la desaparición forzada, aquí la acción no es directamente imputable a agentes del Estado, sino a individuos o grupos privados. Sin embargo, en México muchas veces existen nexos o aquiescencia del Estado que complican la distinción, o el Estado simplemente no cumple con su obligación de prevenir e investigar.

¿Qué dice la ley en México?

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, también establece dos categorías más amplias:

Persona desaparecida: aquella cuyo paradero se desconoce y se presume, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito. Esta categoría incluye tanto la desaparición forzada como la cometida por particulares.

Persona no localizada: aquella cuya ubicación es desconocida y que, de acuerdo con la información reportada a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de algún delito. La distinción inicial puede cambiar a medida que avanza la investigación.

Es importante destacar que la Ley General establece que la búsqueda debe iniciar de inmediato, partiendo del supuesto de que la víctima se encuentra con vida, y no puede concluir hasta que se conozca su suerte o paradero, o sus restos sean plenamente identificados.

La Ley General en Materia de Desaparición establece que los delitos de desaparición forzada y por particulares son de carácter permanente o continuo, lo que significa que la acción penal y la ejecución de sanciones son imprescriptibles. También prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y medidas similares de impunidad que impidan la investigación o sanción de estos delitos.

Contexto de desapariciones en México

La tragedia de las desapariciones en México no es nueva; tiene raíces históricas profundas. Los primeros casos documentados de desaparición forzada se remontan a la década de 1960, durante la conocida "Guerra Sucia" (1964-1990), cuando el Estado mexicano utilizó al Ejército para reprimir movimientos de oposición política.

El caso de Epifanio Avilés Rojas en 1969 fue el primer caso registrado de desaparición forzada en México, y su esposa, Braulia Jaimes, ha luchado por conocer su paradero durante más de cinco décadas.

Sin embargo, fue en el periodo de la "guerra contra el narcotráfico" (2006-2012) cuando la violencia escaló dramáticamente y los colectivos de familiares de personas desaparecidas se multiplicaron por todo el país. El patrón de las desapariciones evolucionó: ya no eran solo grupos clandestinos, sino que instituciones del Estado, por acción u omisión, entregaban a personas a grupos criminales o se involucraban directamente.

Casos emblemáticos como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 volvieron a poner el tema en la agenda nacional, revelando la magnitud de la crisis que el gobierno había minimizado.

Las cifras actuales son escalofriantes: existe un registro de más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas en México de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, el país enfrenta una profunda crisis forense, con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar y 5 mil 696 fosas clandestinas.

El impacto devastador en las familias

El dolor y la incertidumbre por la desaparición de un ser querido tienen consecuencias profundas y multifacéticas en las familias, particularmente en las mujeres, quienes son la gran mayoría de las personas que buscan.

Una encuesta de I(dh)eas encontró que al menos el 80% de los familiares desarrollaron afectaciones a su salud, y el 79% padecimientos crónicos como cáncer, diabetes o hipertensión. Antes de la desaparición, solo el 23% reportaba mala salud. Problemas comunes incluyen depresión (73%), insomnio (72%), deterioro general de la salud (70%) y miedo (69%). El deterioro de la salud mental es considerable, con un aumento significativo en problemas de concentración, ansiedad y tristeza.

Esta labor también expone a las familias buscadoras a una alarmante serie de violencias y afectaciones. Un reciente informe de Amnistía Internacional México, "Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México", revela que el 97% de las mujeres buscadoras en el país ha sido víctima de diversas violencias y afectaciones directamente relacionadas con su labor.

La impunidad es otro rasgo estructural que permite la reproducción de estas desapariciones y la violencia contra quienes buscan. Las instituciones de atención a víctimas, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), muchas veces son deficientes.

Como te contamos en esta investigación el 64% de las solicitudes de apoyo de familiares de desaparecidos inscritos en el RENAVI han tenido una respuesta negativa de la CEAV.

Incluso el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no las reconoce como defensoras, dejándolas en un estado de mayor riesgo por parte del Estado mexicano.

Además de esto, recientes reformas a la Ley General en Materia de Desaparición han generado preocupación entre las familias de personas desaparecidas, especialmente por el uso de datos biométricos, que se considera pone en riesgo a las buscadoras y avanza hacia un sistema de vigilancia masiva.

Los colectivos han exigido un verdadero Parlamento Abierto para garantizar una participación sustantiva de todas las comunidades afectadas en el debate de las reformas, ya que consideran que el diálogo previo ha sido insuficiente.

La lucha de las familias buscadoras en México es un testimonio de resiliencia frente a la impunidad y la violencia institucional, buscando incansablemente la verdad, la justicia, la memoria y la reparación integral para sus seres queridos.

Por:

Por: