Esta semana, la justicia y la impunidad mostraron sus dos caras en México. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico en el caso de Fátima Quintana, una niña de 12 años víctima de feminicidio en 2015, reconociendo por fin a sus padres como víctimas indirectas y ordenando medidas de reparación integral.

Por otro, el caso de Valeria Márquez, una joven de 23 años asesinada en plena transmisión en vivo desde sus redes, desató una ola de revictimización digital que convirtió su muerte en un espectáculo morboso. Dos casos que reflejan los avances y retrocesos en la lucha contra la violencia feminicida.

Por un lado, el caso de Fátima es un paso hacia la justicia con perspectiva de género. El de Valeria, un recordatorio de que la violencia machista sigue convirtiendo los cuerpos de las mujeres en territorios de violencia incluso después de muertas.

La sentencia de la SCJN en el caso de Fátima Quintana no solo corrige una injusticia legal: la negativa previa a reconocer a sus padres como víctimas; sino que sienta un precedente crucial, la reparación del daño en feminicidios debe ser integral y transformadora.

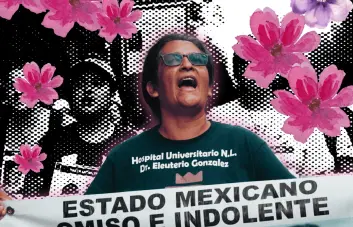

Como nos explicó María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), no basta con indemnizaciones; se necesita cambiar las estructuras que permiten estos crímenes.

Este fallo es un rayo de luz en un país donde 162 feminicidios se han registrado en los primeros tres meses del año, pero también es un recordatorio de que la justicia llega tarde, y exige una lucha incansable. La familia de Fátima esperó una década para ser escuchada.

En contraste, la noticia del asesinato de Valeria fue difundida en medios y redes que le arrebataron su dignidad. La describieron como “una joven presuntamente ligada al crimen organizado”, como si eso bastara para explicar o, peor aún, para justificar su muerte. Como si este argumento minimizara la gravedad de que el video de su muerte sigue corriendo sin consecuencia en las redes sociales, junto con imágenes pornográficas y mensajes misóginos y violentos.

Desde el periodismo con perspectiva de género, insistimos en la necesidad de una narrativa justa, que visibilice la violencia sin convertirla en espectáculo: aquella que aporta contexto, que no reduce a las víctimas a cifras ni etiquetas, sino que expone el sistema que permite que se asesine a mujeres con impunidad.

Mientras la SCJN hacía justicia, Jalisco, tercer lugar en feminicidios este año, nos mostraba la peor cara de la violencia digital. Valeria Márquez fue asesinada en su salón de belleza, pero su agresión no terminó ahí: el video de su muerte se viralizó, acompañado de comentarios misóginos que cosificaron su cuerpo y redujeron su vida a un mero espectáculo.

El contraste entre estos dos casos refleja la normalización del feminicidio como parte del “espectáculo” digital y la dificultad para garantizar justicia en tiempo real, y la falta de un enfoque ético en los medios y redes sociales.

La Ley Ingrid, creada precisamente para sancionar la difusión de imágenes sensibles de víctimas, no aplica en este caso, como nos explicó la abogada Leslie Jiménez y es que el material circuló desde cuentas personales, no desde las autoridades. Además, Jalisco no ha adaptado su legislación local para aplicar estas reformas.

El caso de Fátima Quintana nos demuestra que la justicia es posible, aunque llegue tarde y con dolor; el de Valeria Márquez, que la violencia no termina con la muerte, sino que se prolonga en una sociedad que normaliza el morbo y la deshumanización de los cuerpos femeninos. La justicia real no solo castiga a los culpables, también protege la dignidad de las víctimas, aún después de muertas.

Por:

Por: