Tras nueve años de una ardua batalla legal y personal, Berenice Álvarez, quien trabajó durante 16 años en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), logró que este 24 de abril la institución ofreciera una disculpa pública por las violencias institucional, laboral, de género y económica que sufrió por ejercer su maternidad y su derecho a cuidar.

Es la primera vez en el país que una institución reconoce haber ejercido violencia institucional contra una mujer por el hecho de ser madre , lo que marca un hito en la lucha por la reparación de los derechos de las mujeres trabajadoras en el país.

Este acto, que en entrevista para La Cadera de Eva, Berenice describe como un paso hacia la sanación y la liberación, sienta un precedente histórico al ser la primera disculpa por la violencia institucional derivada del ejercicio de la maternidad en México.

"Es el resultado de una enorme batalla por mis derechos, por los de mi hija y que a futuro, si el olvido no la alcanza, servirá para que muchas mujeres más no requieran pelear" (Berenice Álvarez)

La maternidad como causa de discriminación laboral

El calvario de Berenice comenzó en 2016 , poco después de ejercer su maternidad. Al regresar de su licencia por gravidez, notó cambios inmediatos en el ambiente laboral. Un jefe junto con otros funcionarios, comenzó a relegarla de tareas, negarle accesos y articular una narrativa en su contra.

Se le dijo, por ejemplo, que ya no tendría vacaciones porque "regresaba de ellas" (refiriéndose a su licencia médica). Cuando Berenice tenía que cuidar a su hija, le quitaban archivos y le negaban acceso a redes y eventos. Constantemente se le decía que querían que "trabajara", lo que ella entendía como que no tomaría días de cuidado. Esta situación escaló, con documentos que supuestamente se crearon para argumentar que ya no era "útil" a la institución para ejercer la maternidad.

Berenice describe esta experiencia como violencia de género, sexista y basada en estereotipos sobre el cuerpo de las mujeres y su rol en la sociedad. Sentia que se le penalizaba por cuidar.

A pesar de haber tenido un desempeño profesional sólido por 16 años, pasando cada etapa con altas calificaciones, la maternidad la llevó a ser orillada a la precariedad laboral ya sentir que su capacidad y título profesional eran anulados por cuidar. La violencia no solo venía de un jefe, sino que era fomentada por otros y se articulaba una narrativa en su contra.

"Como se te penaliza y estereotipa por cuidar, ya no eres útil a la sociedad, entonces se te manda otro espacio que no es el laboral y eso está bien fuerte, se te quita todo el título, la capacidad solamente por ejercer la maternidad y entonces se te orilla justamente a la precariedad laboral" (Berenice Álvarez)

La búsqueda de justicia: un camino lleno de obstáculos

Ante esta violencia, Berenice buscó ayuda en Múltiples instancias, desde oficinas de justicia para mujeres hasta la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). Sin embargo, sus denuncias no eran reconocidas. Le decían que no trabajaban esos temas, que no entendían el vínculo entre derechos laborales y maternidad, o simplemente que su caso era un "problema de actitud" y no de derechos.

En el IECM, a pesar de presentar múltiples peticiones escritas, no fue escuchada, y un procedimiento iniciado tras una denuncia iniciada en 2016 en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) fue cerrado por supuesta "falta de elementos".

Berenice resistió y buscó estrategias para conciliar. Se dio cuenta de que no podía renunciar fácilmente, ya que 16 años de su vida y su proyecto vital estaban ligados a ese trabajo. Su lucha inicial fue solitaria, pero luego se sumó el acompañamiento del Grupo en Información y Reproducción Elegida (GIRE) y se incorporaron los casos de otras mujeres, como Mónica y Carmen, que vivieron situaciones similares en otras instituciones.

Un hito crucial en su camino fue la Recomendación 08/2020 emitida por la CDHCM en 2020, la cual documentó la violencia laboral e institucional contra mujeres por el ejercicio de la maternidad en el IECM y otras instituciones, evidenciando la perpetuación de estereotipos de género.

Para Berenice, fue un primer logro que se reconociera la violencia como institucional y no solo personal, y que se visibilizaran los estereotipos sexistas que existen en este caso relacionados a la maternidad. La recomendación fue la primera en documentar este tipo de violencia y su impacto en la limitación de derechos.

Berenice señala que gran parte de lo expresado en la recomendación provino de lo que ella y otras mujeres habían denunciado. Este logro sirvió para visibilizar las experiencias de otras mujeres que padecían lo mismo.

La batalla por la reparación integral y la disculpa pública

A pesar de la recomendación, el camino hacia la reparación fue largo y complicado. La CDHCM fue reticente a incorporar todos los elementos de una reparación integral desde el principio. Instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CEAVI) también fueron resistentes y se produjeron episodios de revictimización.

Ante la falta de una reparación integral efectiva a partir de la recomendación, Berenice y sus acompañantes decidieron recurrir a un juicio de amparo. Este proceso también fue difícil, pero finalmente derivó en el logro de una reparación integral acorde a estándares internacionales, que incluye como medida de satisfacción la disculpa pública.

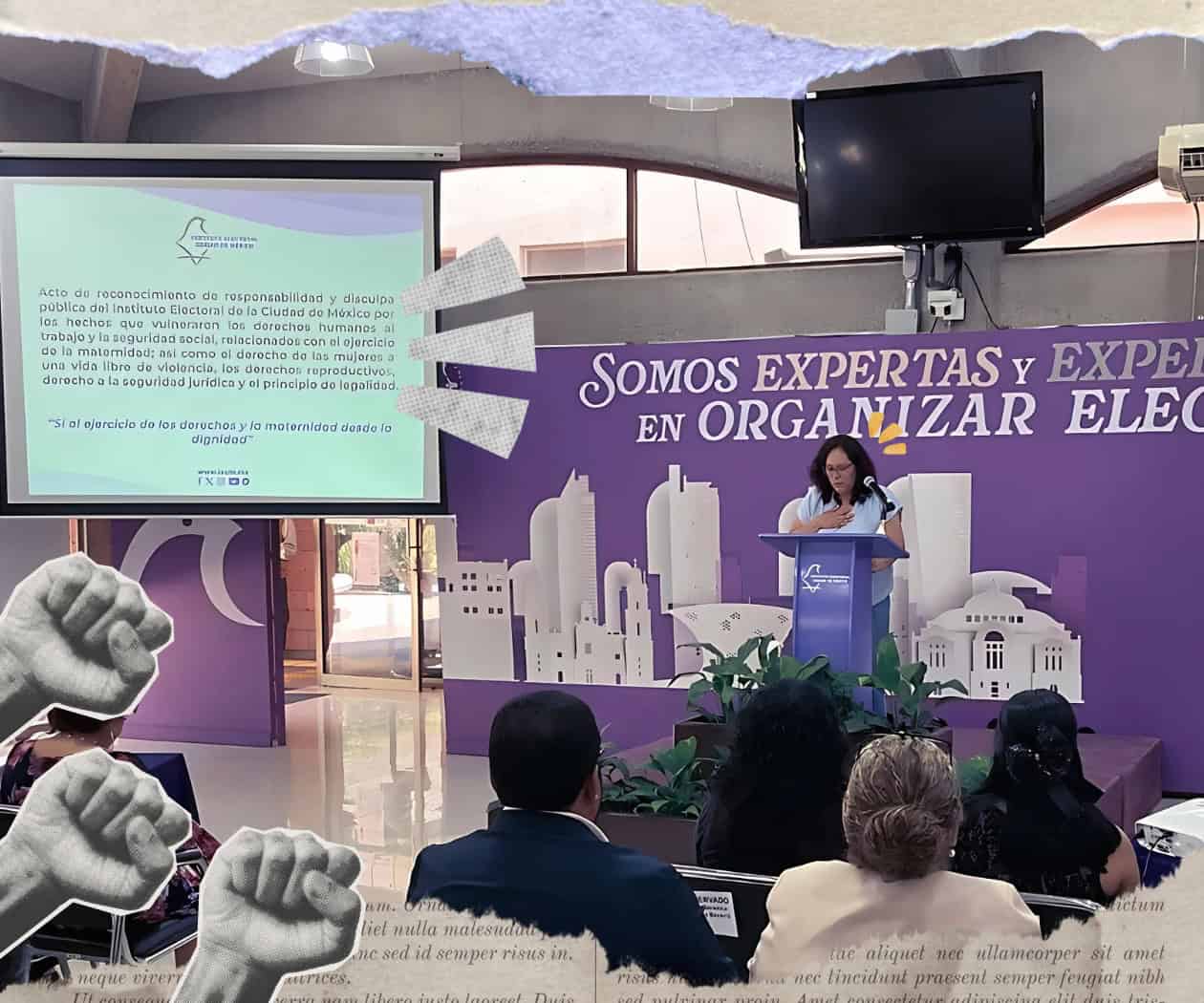

La disculpa pública, que llega nueve años después de los hechos y cinco después de la recomendación, tuvo lugar este 24 de abril. Al regresar al espacio donde fue violentada, Berenice experimentó dolor y enojo, pero también sanación y liberación.

Sentir que lograba que se reconociera y reparara el daño, ocupando el espacio que le dijeron que no podía ocupar por la maternidad, fue muy significativo. Demostró que todo lo que había dicho desde el principio era verdad. Hubo tensión hasta el final, pero la presencia de mandos superiores en el evento fue considerada importante.

Como parte de las medidas para la no repetición, Berenice menciona que incidieron en un protocolo y una reforma dentro del instituto. Considera que visibilizar la violencia institucional y lograr una recomendación y una disculpa pública, aunque limiten solo un poco la violencia, fijan un precedente fundamental para otras mujeres que quieran denunciar.

Berenice subraya la importancia de que este tipo de violencia sea documentada formalmente, más allá de la denuncia inicial. Permite que la definición de la situación se haga desde la dignidad y no desde las prácticas violentas de otros.

Reconstruirse y sentar precedentes

Sobrevivir a la violencia institucional es complejo. Berenice reflexiona que no se trata solo de ser resiliente, sino de reconstruirse. La experiencia de vivir la maternidad bajo la violencia fue muy difícil, generándole sentimientos de culpa por "no poder mantenerse en el ámbito laboral" y caer en la precariedad económica.

De acuerdo con Berenice, su hija también internalizó esta culpa, llegando a creer que ella era el "problema" por enfermarse, lo que requería dinero para cuidados y afectaba la situación laboral de su madre.

"Sanar implica recordar que el problema no somos nosotras, sino las prácticas y estereotipos que penalizan el cuidado. No es culpa de las madres o hijas necesitar o brindar cuidados" (Berenice Álvarez)

Más allá del caso individual

El caso de Berenice no es un hecho aislado; se inscribe en una problemática estructural más amplia relacionada con la economía del cuidado. Como te contamos en esta nota, este concepto abarca el trabajo (remunerado y no remunerado) y los recursos dedicados a sostener la vida y permitir que las personas vivan lo mejor posible. Históricamente, el cuidado ha sido invisibilizado y devaluado, recayendo desproporcionadamente en las mujeres.

Estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) revelan que nueve de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral remunerado son mujeres, y la razón principal es la necesidad de brindar cuidados.

Tan solo en 2023, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en México alcanzó más de 8 mil 376 millones de pesos, lo que representa el 26.3% del Producto Interno Bruto (PIB). Así, la economía del cuidado sigue siendo un pilar fundamental para la sociedad, pero necesita ser reconocida, valorada y remunerada adecuadamente.

Esta feminización del trabajo de cuidado tiene consecuencias graves: las mujeres enfrentan falta de tiempo y autonomía, dificultad para compatibilizar el empleo y las labores domésticas, lo que muchas veces las empuja a la informalidad laboral, con bajos salarios y sin seguridad social. Esto perpetúa la precariedad y genera un desgaste físico, emocional y mental.

Según Mónica Corona, directora de Inclusión y Desarrollo Sostenible en Ethos, esta desigualdad se mantiene por roles y estereotipos de género arraigados y la división sexual del trabajo, reforzada por la idealización de la maternidad. El modelo neoliberal y patriarcal, con jornadas laborales extensas, también contribuye a esta situación.

De esta manera, la lucha de Berenice Álvarez, que culminó (parcialmente) en el reconocimiento de la violencia institucional y una disculpa pública tras muchos años y obstáculos, va más allá de su caso individual. Es una lucha por el reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidada, una batalla contra estereotipos de género arraigados y una exigencia de corresponsabilidad social.

Por:

Por: