“Llegamos todas”, dijo Claudia Sheinbaum al asumir la presidencia el 1 de octubre de 2024, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en México. Un año despúés, esa frase convive con un balance incómodo.

Aunque el gobierno presume reformas legales y programas sociales en nombre de la igualdad sustantiva, las organizaciones feministas advierten que lo urgente sigue sin resolverse: la justicia para las mujeres está en riesgo con la renovación del Poder Judicial, los presupuestos dejan fuera a refugios y cuidados, y la violencia feminicida no cede.

“Más palabras que acciones”, resume Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR). Para ella, la reforma judicial y la rotación de jueces congelan procesos en curso, muchas mujeres se quedan sin jueces asignados, las órdenes de protección resultan ineficaces y los ministerios públicos continúan sin perspectiva de género. La impunidad frente a los feminicidios, asegura, sigue “intacta”.

A eso se suma la desaparición del programa de refugios como partida específica en el Paquete Económico 2026: “un retroceso inadmisible” que diluye una política que salva vidas en un rubro genérico y ambiguo.

El Sistema Nacional de Cuidados, anunciado como bandera de la administración, apenas avanza y lo hace concentrado en el sector salud. En la práctica, precariza e invisibiliza a quienes cuidan en otros ámbitos. “Reconocer y remunerar el cuidado no es una concesión, es una obligación del Estado”, insiste Figueroa.

Aunque el gobierno ha insistido en su importancia, la propia Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, ha reconocido que en seis años es imposible construir un sistema integral y que, en este sexenio, lo único que puede concretarse es un anexo transversal en el presupuesto para identificar recursos.

La directora de la RNR enumera otros rezagos: la prevención de la violencia se reduce a un discurso general de seguridad, sin campañas masivas ni programas robustos; la Cartilla de Derechos de las Mujeres resulta insuficiente sin mecanismos de respuesta estatal; y mujeres indígenas, migrantes, con discapacidad o adultas mayores siguen fuera de las prioridades.

En el plano internacional, México firma tratados como la CEDAW y Belém do Pará, pero esos compromisos no se reflejan en acciones. “Tener a una presidenta mujer es histórico, pero sin políticas feministas y sin presupuesto, la historia se convierte en deuda”, sentencia.

A pesar de que el gobierno contempló asignar más de 508 mil millones de pesos al Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2025 —la principal partida etiquetada para promover la igualdad de género—, un diagnóstico de la Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) advirtió que esa inversión resultaba insuficiente y mal orientada, pues no lograba reducir las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres.

El estudio, que utilizó el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS), reveló que los programas del Anexo 13 apenas cumplían en promedio un 29% con la inclusión de perspectiva de género, lo que mostraba que buena parte del gasto etiquetado como “igualdad” no estaba diseñado para cerrar brechas reales.

La deuda con la violencia feminicida

El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) llega a conclusiones similares. Su coordinadora, María de la Luz Estrada, cuestiona la estrategia gubernamental centrada en los Centros Libres, espacios comunitarios que, según la administración, suman más de 600.

“No podemos homogenizar realidades. Hay una diversidad de mujeres y contextos que no fueron tomados en cuenta”, advierte. La falta de diálogo con organizaciones locales debilita la efectividad de esas medidas: “No se están considerando las lecciones aprendidas”.

A diez años de la primera declaratoria del mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG), Estrada denuncia que no existe aún una metodología uniforme para evaluarlo. Aunque la reforma de 2022 estableció lineamientos, el reglamento sigue pendiente. El Observatorio propone que la CNDH lidere la evaluación junto con sociedad civil y que se retomen experiencias positivas en entidades como Jalisco o Estado de México.

El rezago se vuelve aún más grave frente a la violencia cotidiana: entre enero y agosto de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) registra 444 feminicidios en el país, una cifra que confirma que la crisis de violencia contra las mujeres sigue sin respuesta estructural.

María Luz Estrada plantea tres prioridades para este sexenio: fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres, revisar las alertas con indicadores y plazos definidos e impulsar unidades de análisis comunitario en territorios atravesados por feminicidios y desapariciones. “Muchas medidas son obsoletas. Seguimos viendo diagnósticos, pero no evaluaciones reales sobre prevención y sanción”, subraya.

El OCNF también enciende alarmas sobre la reforma judicial y los cambios con las reformas propuestas a la Ley de Amparo, que pueden limitar la defensa de derechos. El amparo, recuerda Estrada, ha sido clave para reclasificar delitos de feminicidio, aunque también usado por agresores para retrasar procesos.

“Si cuestionábamos a los que estaban antes, ahora hay nombramientos de gente sin profesionalización o con acusaciones. Eso no garantiza avanzar en justicia, sino un retroceso”, sostiene.

Retroceso en paridad

Desde la academia, Lorena Vázquez, investigadora del ITESO, aporta una mirada crítica. Reconoce políticas como la Pensión Mujeres Bienestar, las pensiones para personas adultas mayores y con discapacidad, las becas Rita Cetina y Benito Juárez y la transformación del Inmujeres en Secretaría de las Mujeres.

Pero duda de que representen un cambio estructural: “Son más asistenciales que transformadoras”. Para ella, el Sistema Nacional de Cuidados sigue siendo la deuda central. Requiere al menos el 1% del PIB, monto que Hacienda no contempla, y eso mantiene su aprobación congelada.

Vázquez recuerda además que la estrategia de seguridad no incorpora de manera explícita el tema de feminicidios. También advierte que la reforma al artículo 41 constitucional de noviembre de 2024 elimina la obligación de paridad en el nombramiento de titulares de organismos autónomos.

La medida, que se enmarca en la decisión de desaparecer varios de esos entes, deja sin garantía de igualdad a los cinco que permanecen en pie,—entre ellos el INE, la CNDH y el INEGI—, lo que representa un retroceso acelerado frente a la reforma de 2019 que había elevado la paridad a rango constitucional.

“Pasamos de la reforma de paridad de 2019, que fue trascendental, a un retroceso en tiempo récord”. En materia de derechos sexuales y reproductivos, señala la falta de avances pese a que la Suprema Corte facultó al Congreso desde 2021 para legislar sobre la interrupción legal del embarazo.

La reforma judicial, añade, borra de un plumazo a juezas y magistradas sin considerar la representación femenina: “Este proceso quedará en la memoria como un retroceso que excluyó a mujeres que habían logrado abrirse camino en espacios de poder”.

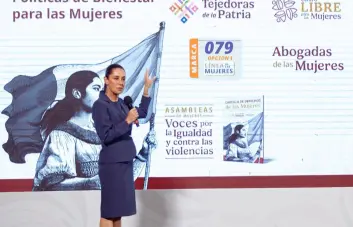

En su primer informe a 11 meses de gobierno, Sheinbaum destacó 19 reformas constitucionales y 40 leyes que incorporan principios de igualdad sustantiva, la tipificación de la violencia doméstica, la prohibición de terapias de conversión, la aplicación de la Ley “3 de 3” para impedir que agresores ocupen cargos públicos, la distribución de 25 millones de cartillas de derechos y la activación de la línea nacional 079.

También reivindicó la creación de cientos de Centros Libres, la Pensión Mujeres Bienestar —ya con más de un millón de beneficiarias—, la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y la instalación de mil centros de educación y cuidado infantil como parte de una “sociedad del cuidado”.

Sin embargo, mientras el Ejecutivo presume reformas y programas en nombre de la igualdad, activistas y especialistas advierten que sin presupuesto suficiente, sin mecanismos claros y sin un enfoque interseccional, los avances corren el riesgo de quedar en el papel.

Por:

Por: